|

第2講 二酸化炭素による地球温暖化

2008年当時は、本問題が大きく取り上げられていた時代です。さらに、その後「パリ協定」の締結・発効があり、現在「エネルギー・環境分野」の最大のテーマになっています。ただ、周知の通り、本問題については、当時から現在にわたっていろいろな意見があります。筆者は、本ブログの技術的事項については、いろいろな形で実体験を伴ったものが多いのですが、多くの技術者と同様、本問題は専門ではなく、ここでの記述は当時勉強し、所感を含めまとめたものです。とりあえず「2008年の状況」の一般的説明として理解頂けばと思います。(2020年6月) (「昨日今日いつかくる明日―読み切り「エネルギー・環境」―」(2008年刊)より抜粋) CO2の発見と化学革命 CO2は人類が始めてその存在を認識した気体である。1755年、英国のブラックは石灰石を加熱したり、酸を加えたりすると、気体が発生することを見出した。加熱した場合、その前後の重量を測ると、前の方が重かったので、石灰石には気体になる或るものが固定されていると考えた。彼はこれを固定空気と呼んだのであるが、これこそがCO2であった。化学式で示せば、 CaCO3 → CaO+CO2 (1) となる(勿論当時はこのように明確な反応式として認識されたわけではない)。更に、今では中学校で学習する、石灰水白濁によるCO2検出法が見出され、葡萄酒の発酵ガス中、石炭ガス中、そして空気中と順次その存在が確認された。最初の空気中のCO2の計測は、人が多く集まる教会で行われたといわれる。人間は平均的には酸素21%、二酸化炭素0.04%(18世紀当時は約0.03%)の空気を吸い、酸素16〜18%、CO2約4%の息を吐いて周囲のCO2濃度を上げている。当初は人がかなり密集した所でないと分析に支障があったのであろう。このように大気中の大部分を占める窒素でも酸素でもなく、ごく微量しか含まれないCO2がまず発見されたのである。 このCO2の発見をきっかけに、同様な手法で、1766年に英国のキャベンディッシュは、金属に酸を加えて空気に比べ極めて軽い気体、即ち水素を得、ついで1775年、同じく英国のプルーストリは(2)式に示されるような酸化第二水銀(HgO)の加熱によって支燃性の気体、即ち酸素を得た。スウェーデンのシェーレもこれを独立に見出し、酸素発見の栄誉を分かつことになった。 HgO(固体) → Hg(固体)+1/2O2(気体) (2) 現在、化学物質としては報道頻出度が群を抜いて高いCO2、来るべき新時代のエネルギーとしてメディアに華々しく登場するH2、又、それから人類が80%のエネルギーを得ている化石燃料の燃焼に必須のO2、本講義でも、いろいろな意味で主役と目すべき3種の気体が、18世紀後半の20年間に相次いで英国で発見されている。 そしてこのCO2の発見の延長に、フランスのラボアジェによる化学革命がある。直接には燃焼に関する旧来のフロギストン説の打破、克服である。たとえばラボアジェはその過程でダイヤモンドの燃焼実験も行っている。当時もダイヤモンドは高価だったに違いないが、耐火炉材としての材料探索の一環だったようで、太陽光を大きなレンズで集光して熱したところ、この大粒のダイヤは消えてなくなってしまった。ダイヤは酸素と化合して気体となって大気中に消えたとラボアジェは考えるのであるが、燃えるもと(フロギストン)が出て行ったためとするのがそれ以前の説である。最終的には1775年、水銀を用い、上記のプルーストリと反対の反応((2)の逆反応)を、天秤を用いた実験によって定量的に証明し、現在の最も重要なエネルギー変換過程である「燃焼」の意味を確定した。ダイヤモンドは炭素のみより成り、あいにく灰になるような不純物を含んでいないから、燃えると気体(CO2)となって高価で貴重な証拠が全て空中へ消えてしまう。固体であるHgOが残るこの方が一般にも納得しやすい反応である。そして更に進んで化学反応の基本原理である質量不変の法則の定立に至ったのは1785年、フランス革命勃発の4年前であり、今や高名となったこの化学者が収税組合に関与した罪で、「人民に化学はいらない」とされて断頭台の露と消えたのはその10年後であった。

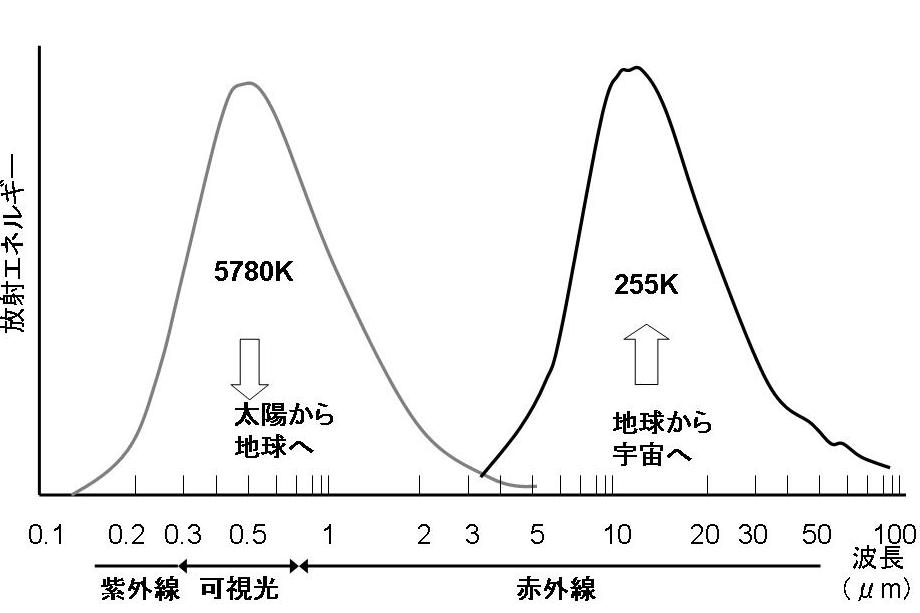

また、この18世紀後半は、プルーストリが植物から酸素が発生していることを確認(1774年)し、ラボアジェが呼吸と燃焼とは本質的には同じ反応であること(1777年)、またアルコール発酵は、糖がアルコールと二酸化炭素に分解される作用であることを発見し(1789年)、オランダのインゲンハウスが植物の緑色部に光を当てると酸素を発生することを見出す(1779年)など、地上の生物のエネルギーのもとである光合成、代謝についての発見が相次いだ時期でもある。 当時大気中のCO2濃度は平均的には280ppm程度であった。そしてこのような科学の基本的知見が近代産業社会を育み、成長させ、人類の大きな飛躍を演出し、結果的に200年後の今日、大気中のCO2濃度を380ppmにまで上昇させたのであった。 地球温暖化のメカニズム 最近は良く引かれるが、童話作家であり農学校の教師でもあった宮沢賢治は1932年「グスコーブドリの伝記」で「地球ができてからいままでの気温は、大抵空気中の炭酸瓦斯の量できまっていたと言われるくらいだからね。・・・(今、カルボナート火山島)が爆発すれば瓦斯はすぐ大循環の上層風にまじって地球全体を包むだろう。そして下層の空気や地表からの熱の放熱を防ぎ、地球全体を平均で5℃くらい暖かにするだろうと思う」と、作中人物にいわせている。「ヒデリノトキハナミダヲナガシ サムサノナツハオロオロアルキ」といった状況が日常的で、現在の米余りや温暖化問題、オゾン層破壊など微塵も想到できなかった昭和の初期ではあるが、CO2と気温の関係について把握していたわけである。 さて、太陽から地球に送られてくるエネルギーの1日分は、人類が消費するエネルギー20年分であり、このエネルギーは太陽から電磁波の形で伝えられる。そしてこの電磁波が、地球温暖化、オゾン層破壊、あるいは光合成、太陽電池など地球環境・エネルギー問題に深く関与している。 物体はその温度に応じた電磁波を周囲に放出している。これを熱放射というが、放射される電磁波は、温度が高いほど短い波長の割合が多くなるような分布をもつ。電熱器に電流を流すと温度が低いときは赤いが、温度が高くなるにつれて白っぽい色の光が放射されることを想起すればいい。またその全放射エネルギー量は物体の絶対温度の4乗に比例する。量子論は、マックス・プランクがこの熱放射分布の波長依存性の説明に苦吟した結果生まれたことは著名である(1900年、エネルギー量子仮説)。従って、表面温度約5600℃という高温の太陽から送られてくる電磁波は短波長の可視光が中心であり、一方、温度の低い地球からは主に長波長の赤外線の形で宇宙に熱が放出されることになる(図2・3)。体温が地球の平均温度より少し高めの体温を持つ我々も、目には見えないが、それより少し長めの波長の赤外線を出して光っているのである。ここで、可視光とは人間の目に見える波長の長い赤から、短い紫までの光である。太陽から送られてくる光が、全く違う波長だったら人類は困っただろうが、勿論、高温の太陽表面からの放射量はその波長域が最も多いという普遍的な原理のほうが先であり、人類はその波長域を受感できるように進化し、植物もその可視光域を利用して光合成を営むようになったのである。

図2.3 太陽よりの放射と地球からの放射 表面温度約5500℃の太陽からは可視光中心の放射が地球へ到達し、一方温められた低温度の地球からは赤外線中心の放射が宇宙へ戻される。 地球表面の平均的な温度は、以上のようにして太陽から地球へ放射されるエネルギーと、地表から宇宙へ放射されるエネルギーのバランスで決まるが、地表には大気がある。可視光を中心とする太陽からの光は大気を素通りし、地表面を温めるが、一方、地球から放射される赤外線は大気中のH2O やCO2などの気体分子によって吸収される。そのため、宇宙への放出が妨げられて対流圏の温度が上昇する。もし大気が存在せずこのような効果がなければ、地表温度はマイナス18℃となる。即ち、CO2やH2Oなどは太陽から地球に届いた熱を逃がさず生物の生存・活動に適した気温、即ち平均15℃前後に保つ働きを有するもので、この差、約33℃分が温室効果である。そしてこの温室効果が最も大きいガスは、人為的に操作できない水蒸気であり、次がCO2である。しかし、勿論産業革命以来のCO2の急激な排出が問題ではあるが、温室効果は水蒸気のおかげ、温暖化はCO2の仕業と単純に善悪を区別するともできない。 予測の困難さについて コンピュータを使った計算というと、それだけで正しいと思う人は、今はさすがにいないが、一般には結果を信頼する傾向はまだ残っているように思われる。工学の分野では、流体や燃焼・化学反応などの分野でシミュレーション計算は多用される。その性格は、経験者には説明の必要はないが、経験がない人には説明しても理解され難いという話の典型である。勿論、思いがけない新たな知見が得られることも多いし、実験結果とぴったり符合すれば嬉しいものである。しかしなかなかそうはいかない。観察した現象或いは予測と異なるときは、理由をつけたり或いはつけないままで、パラメータの係数をいじったり、新たな因子を追加したりする。ある数以上のパラメータを使うと、結局はやった当の技術者だけがわかり、それはもうその人の、或いは機関のシミュレーションとなってしまう。確かに、ごく一般的にいって、シミュレーション計算は人によって好悪の激しいもので、嫌いな人にとっては、結果が想定どおりであれば、わざわざ手間暇をかけて計算する必要はなかった訳だし、想定外の結果であれば、どこか計算の仮定がおかしいということになって、いずれにせよ担当者は立つ瀬がない。 専門外ではあるが、CO2の濃度変化が気候に与える影響を定量的に把握することの困難性は想像がつく。世界の大方針を決める基礎データになるものだから、十分な妥当性を要求される。当然スーパーコンピュータを用いた大掛かりでかつ長時間の計算になるが、短期の天気予報とは違い、50年、100年の超長期の予測であり、かつ不確実性の大きなデータを多数用い、しかも定常的な計算ではない、つまり時間変化の予測計算であるから、「今までの、物理・化学の再現性のある実験に基づく科学は易しかった」といわれるし、気候変動はカオスであるから本質的に予測不能という評言さえあるようである。 具体的には例えば雲の影響の評価は難しいらしく、同じ雲でも、上層部に出来る氷滴の多い巻雲は温暖化には正の、下層の水滴からなる積雲(綿雲)は負のフィードバックを示す。正のフィードバックとは、例えば水蒸気の効果を評価する場合、気温が上がって大気中の水蒸気が増え、この水蒸気の温室効果でさらに気温が上がり、と連鎖するもので、暴走温室効果ともいわれる。 このようなシミュレーション計算の結果、2007年のIPCCの予測では、今後のCO2排出のシナリオによって異なるが、このまま化石燃料依存の状況が続けば21世紀中の平均気温上昇は2.4℃から6.4℃になるとされている。今日の最高気温が昨日より5℃下がる、最高気温と最低気温の差が10℃、などということは珍しくもないが、地球全体の年間平均気温は、ほぼ14〜15℃で一定しており、これまでの限られた調査では過去1万年の間、10年間の全地球平均気温で0.1度より大きい変化は起こっていない。平均気温が2〜3℃上昇するというのは東京が高知、鹿児島なみになる事を意味するのであって、最近では周知になりつつある話題の一つであるが、確かに容易な事態ではない。 IPCCが膨大な研究データをもとに、最近の気温上昇は温室効果ガスによるものとの確信を強め、不確実性は残るものの温暖化に備えることの必要性は次第に疑いえない状況に至ったのは2003、4年頃のことである。状況は、星移り年かわる間もなく変化し、急展開している。地球温暖化問題も今では、近い将来の危機的状況を疑うような論説はマスメデイアでは殆どなくなった。そして一般の人々に温暖化問題はどう捉えられているかといえば、以前は、全体としては切実感が伴っていない面もあり、講演会に出席して、このままでは温暖化で人類は衰退するのでは、と熱気に感染しても、会場を出て家に戻れば、世務のわずらい事のなかに紛れてしまうのが、少なからぬ一般市民の健やかな日常のようでもあった。しかし今や、人類が一致して対処すべき地球環境問題の最たるものとしての認識が急速に高まり、各方面で具体的な取り組みがなされるようになった。CO2の発見から250年後の気候と世情の大異変である。 |

|||