|

第5講(1)再生可能エネルギーとは

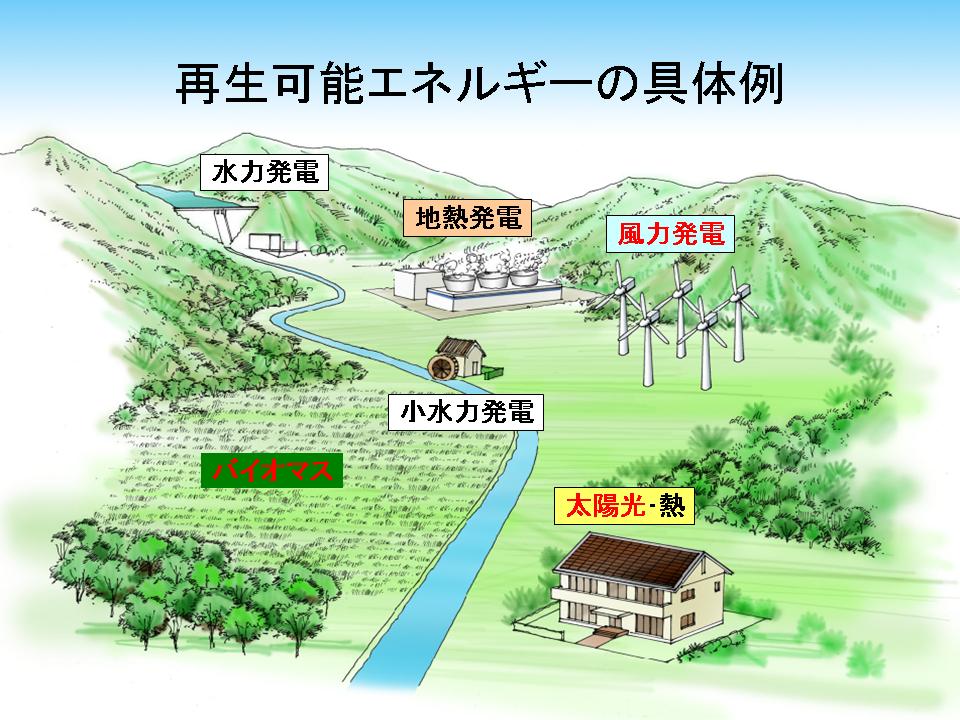

我が国で、再生可能エネルギー電力固定価格買取制度が、施行されたのは2012年7月ですが、これにより関連の知識の普及を含め、国内の状況は一変した感があります。本記述は、その3〜4年前ですから、今読み返すと既に懐かしい感じさえあります。(2020年6月) (「昨日今日いつかくる明日―読み切り「エネルギー・環境」―」(2008年刊)より抜粋) 再生可能エネルギーとは 大きくは太陽熱、太陽光に由来する太陽エネルギー、地球のマグマの熱を利用する地熱エネルギー、月の引力起因の潮汐エネルギーに分けられるが、賦存量また利用可能量とも他を圧して太陽エネルギーが大きい。太陽エネルギーはまた、その直接利用の形態として、熱を利用する太陽熱発電、太陽熱冷暖房・給湯、光を利用する太陽光発電のほか、水力発電、風力発電、海洋温度差発電、波力発電、バイオマス変換利用技術などの間接的な利用形態がある。つまり、風も水も波も、また生物も太陽からのエネルギーの変形物なのである。

再生可能エネルギーには、自然エネルギー、新エネルギー、更新可能エネルギー、非蓄積エネルギー、石油代替エネルギーなど、関連する類似の用語が多数あって紛らわしい。いずれも読んで字の如きものであるが具体的に何を包含するかとなると、重なり合いながら微妙に異なる。日本の法令上は「新エネルギー」と、「石油代替エネルギー」が規定されている。「新エネルギー」には、経緯があったのであろうが、太陽光発電・太陽熱利用などの再生可能エネルギーの変換機器と並んで、燃料電池、コージェネレーションなどの化石燃料の新しい利用系も含まれていて時に混乱の因になる。例えば大型の水力発電、地熱発電は再生可能エネルギーであり自然エネルギーであるが、昔からのものであるから新エネルギーではない、という具合である。最近は再生可能エネルギーが最も頻度高く使用され公用語ともなっている。具体的な内容は、自然エネルギーとほぼ同一であるから、以下では「再生可能エネルギー」で統一しよう注。 注)この本の刊行時にはこの通りだったが、2008年4月「新エネルギー」の定義が変更され、太陽光発電、風力発電などの再生可能エネルギーに限定された。 「再生可能エネルギー」とは、再生され得るエネルギーである。「明日は明日の風が吹く」から、今日風を利用して電力を得ても、明日になれば違う風が吹いてくれるし、水力発電が年中可能なのは「いく川の流れは絶えずして」しかももとの水ではないからであり、「日はまた昇る」から、太陽光発電は夜は働かなくても、翌日陽が昇ればまた支障なく光電変換を行ってくれるのである。つまり、自然に再生されるのであって、人が再生するわけではなく、語感として「可能」は余計のようにも思われる。もっともこの再生可能エネルギーを利用するための電池や風車や反応装置などの機器は太陽が再生してくれる訳ではないから、耐久年を越えればリサイクルが困難な素材鉱物やエネルギーを新たに必要とすることはいうまでもない。

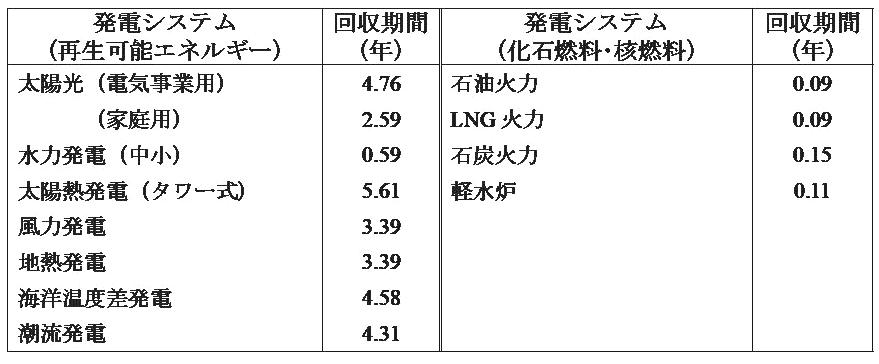

さらに利用機器の製作・運転時点での資源消費、二酸化炭素(CO2)発生も考慮せねばならない。また現時点ではこれらの再生可能エネルギーはコスト高で普及が進んでいない。現在世界での再生可能エネルギーの全供給エネルギーに占める割合は、開発途上国での薪などの非商用利用を除けば5%に過ぎず、そのうち6割は水力とバイオマスであり、現在を緊急事態として再生可能エネルギーの総動員、全員集合の大号令を発しても、集まるエネルギーはたかが知れている、というのが現実である。しかしながら、今後のエネルギー事情、またCO2による地球温暖化を考慮すると、その導入促進が必須かつ緊急であることに異論をもつ人はいない。 例えば、太陽光発電は、適当な大きさで、また、人々が集まる場所に設置されることも多く、環境保全のPRにも適当であり、説明のディスプレィパネルも色々な場所で見かけるようになった。最近ではCO2削減への貢献量をも表示してある。「今日は20kWhの太陽光発電ができ炭素換算で3.6キログラムのCO2削減に貢献しました」という具合である。 さて再生可能エネルギー利用技術については、一般に、それを運用することによって得られるエネルギーに対し、運用のために消費されるエネルギーは少ない。但し、その設備の製造、設置、廃棄のために要するエネルギーは無視できない。一時期には、これらは石油資源の無駄使いになるばかりで、エネルギー的に何の貢献もしない、とする酷評も多かった。逆にこれらの新エネルギーに対して過熱感もあり、故意なのか、或いは善意の過失なのか不明ではあるが、劣悪な燃料で効率の低い発電方式を比較対象としてクリーンさを強調するような記事もよく目にしたものである。 その後本格的な検討がなされ、現在は淘汰されて妥当な見解が流布されているようであるが、エネルギー収支の指標としては表5・1に示すようなエネルギーペイバックタイム(回収期間)が用いられることが多い。これは、設備建設のための投入エネルギーが、どのくらいの期間で回収されるかを示すものである。化石燃料を用いた火力発電、ウラン原料の原子力発電が、0.1年ほどでエネルギー的にはプラスになるのに比し、太陽光、風力発電、地熱発電などの再生可能エネルギーについては2〜5年を要する。即ち、この期間以上であればプラスになるわけであり、今後はさらに改良が進むだろうから、エネルギー的には大いに貢献が可能である。 表5.1 発電システムのエネルギー回収期間

太陽光発電などの再生可能エネルギーを利用するプラントが、エネルギーの利得を得るには2〜5年の運転期間を要する。 しかし、一般に広く普及していくためにはエネルギーの回収より、使った資金の回収期間の方が問題である。たとえば、今後はコストダウンが図られるだろうが、現在の太陽光発電では資金回収には10年近くを要するといわれる。即ち、これらの再生可能エネルギーは、今の経済社会では安価な石油、天然ガス発電にはコスト的に対抗するのは困難である。将来はともかく、今、利用を大幅に広げるには結局は政治の意思以外にはなく、各国でいろいろな補助制度、設置義務づけなど、政府主導で政策的に利用拡大への誘導がなされている。

今までに述べたように、エネルギー供給については、期待されていた原子力も、漠然と待望していた革新的新技術も将来のエネルギー供給の太宗として前提とすることは難しい。また石炭の大量使用はCO2問題がつきまとう。では、再生可能エネルギーは石油、天然ガスに代わってエネルギー供給の基盤となりうるだろうか。 ここでは、再生可能エネルギーの代表として今後の利用拡大が期待されている太陽光発電、風力発電、バイオマス利用を中心に取り上げよう。バイオマスは元来、生態学の分野で生物量を示す用語であったが、現在では、諸定義はあるが、一般には、燃料となりうる生物由来の有機資源のうち化石燃料を除いたものという意味で用いられる。具体的には樹木、草、水性植物、海草、農産・林産廃棄物など多様であるが、賦存量としては木質系の森林バイオマスが群を抜いて多い。最近は「バイオマス」ときくと、「バイオエタノール」のことと早合点する人も、またそのような大前提の評論もあって当惑するが、むしろ長期の大きなエネルギー利用の流れからは、それは「バイオマス」利用の一部、それも食糧と競合する、例外的事例と考えるべきであろう。 従来からこれらのエネルギーの普及を要望する声は高い。「風と光と森」、これに水を加える、つまり、風力、太陽光、バイオマス、中小水力を中核とした、一般の人々にも親和感の高いエネルギー供給という事で、CO2や窒素酸化物、硫黄酸化物とも無縁な電気や水素を存分に利用できる社会は、爽やかな語感で青春小説風である。これらは、本邦では古来より和歌詩文などの主題として親しまれてきたし、そのエネルギー利用を称揚する書籍などでも関連する和歌を引いたりして、ソフトな膨らみで読者の心を動かし得るという、大きな利点がある。一方、火力発電や原子力を、如何に多大な恩恵を蒙りかつ重要な課題であるからといって、例えば大掛かりな歌会の題目には採用し難いであろう。従来の大型発電所が、一般に市街地から離れた地で、それも一般に馴染みの薄い工業的手法で運転されるに対し、格段に好ましく身近に感じられるのである。 実際、風力発電、太陽電池発電設備は現実に見ることもできる。山あいに設置された1000kW級の風力発電の威容に感動し、また柔らかい陽射しに屋上の太陽電池が、シリコンの結晶タイプに応じて黒く(単結晶)、青斑ら(薄膜多結晶)に、或いはワインレッド色(アモルファス)に輝いているのを見ると頼もしく、高揚した気持ちになる。しかし一方、風もなくどんよりした朝に出勤の車を運転していると、つい今日は風力発電も太陽光発電も望み薄か、と先日の高揚から一転、悲観派となってしまう。無論、このような感覚は重要ではあるが、経済社会と無縁にこれらが、広く展開できるわけではなく、それ以前の特性上、技術上の課題もそれぞれにある。 太陽光、風力、バイオマス、この再生可能エネルギーの代表的な三者はそれぞれに特徴があり、ひとまとめに論じることはできない。そもそも、発電の部分を除けば、技術の発生時点を考えても、バイオマス利用の原形である薪の利用は人類の起源とともにあり、また風力発電は、ギリシャ時代に既に記録がある風車と19世紀の発電技術との結合であるに対し、太陽電池は半導体誕生の後の20世紀半ばが起点である。

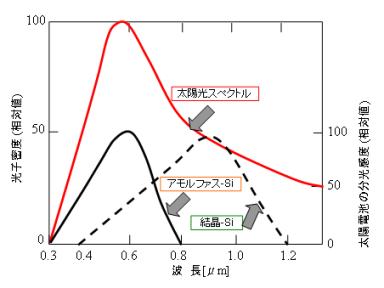

米国のベル電話研究所によって太陽電池が発明されたのは一九五四年であったが、この時の素材はシリコン((Si)であり、現在も大半はシリコンが用いられている。シリコンでも結晶の違いにより単結晶、多結晶の結晶系と、アモルファスに分類される。効率は結晶系が良好であるが、アモルファスは太陽光の吸収率が結晶系に比して格段に良好なため厚さは1/100程度でよく、シリコン資源の制約も小さい。シリコン太陽電池では図5・1に示すようにそれぞれ吸収する太陽光の波長域が違うので、前段の記述のように違う色を呈する。即ち、結晶系は赤外光域、アモルファスは可視光域での感度が高く、したがって効率向上のために、単一の電池ではなく、数種の電池(例えばアモルファスと多結晶)を積層して、利用可能な波長域を拡大したタンデム型太陽電池の開発もなされている。

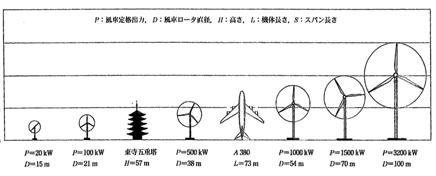

図5.1 太陽電池の分光感度例 太陽電池は材料によって各波長に対する感度が異なる。最近は、より幅広い波長域を利用できるよう、違う材料を組み合わせることによって高効率化をはかる方式も実用化されている。 太陽光発電での発生電力は、太陽光の量に比例するから、夜は全く発電できないし、朝夕は出力は小さく、真昼でも太陽が雲で翳れば、一気に出力は落ちてしまう。満月の夜など、昼の明るさの10分の1ほどに錯覚しがちだが、実際は40万分の一程度でしかなく、太陽電池の出力は殆ど0である。しかし、蓄電池と組み合わせて比較的手軽に設置できる利点を生かして、NPOの活動などで、今まで電気が通じていなかった山岳地帯などの人々が、初めての夜の灯りに感動する光景がしばしば報道される。確かに現在でもアジア、アフリカを中心に一5億人が未電化地域に住んで、電気の恩恵に与れないのである。また、燃料が不要でかつ自動制御が容易な特性を生かして、離島の灯台を無人化するため、ディーゼルエンジンに替えて採用されるなど、様々な用途・場所で有効に活用されている。最近では、散歩中にあぜ道に印象的な野花を見つけるように、思いがけない場所で充電中の小型の太陽電池に出会うことも多くなった。 一方、風力発電は、空気の運動エネルギーを電気エネルギーに変換するものである。風車は特に中世ヨーロッパにおいて灌漑・揚水や製粉の機械力として使用されてきた。発電装置としては、19世紀末に、発電機の実用化と、流体力学の成果としての高性能風車の実現により成立したものである。 風力発電では、風によって風車を回転させ、その運動エネルギーを発電機に伝えて電力に変換する。風車は世界中に多くの種類があり、これらは、数千年の工夫の所産であるから写真などを見ているといつまでも飽きないが、現在の高出力風車の多くはプロペラ型で、これは単に風が翼を押しているのではなく、飛行機と同様の揚力の効果を利用して回転しているである。 発電出力としては、現在の主力は一昔前の200kWクラスから、500〜1000kW級へと巨大化してきている。現在の最大級に近い1500kWのプロペラ型では回転翼(ロータ)の直径は70メートルと、ジャンボジェット機の長さと同じになるし、それを支えるタワーを含めると、30階建てのビルデイングに近い100メートルの高さにもなる(図5・2)。据付前の地上に寝かされたロータを見るとその長大さに、今更ながら巨大な機械プラントと実感される。

図5.2 世界の代表的な商業風車のロータ直径と出力の設計傾向 風力発電設備の大型化が進み、現在ではロータ直径が100mに達するものが実用化・運用されている。 風力発電では出力は風速の三乗に比例するから、台風の時は強すぎるし、計画の半分の流速ではその出力は1/8になってしまい、単独では供給が不安定となる。つまり、基本的には風まかせであり、間欠的・小規模なのである。また離島や岬の先端など風力発電に適するほど、風が強いところに好んで住む人は、少なくとも日本では多くないから送電線もいる。また風切り音などの騒音低減の課題もあり、平地が多い欧州と違って風の乱れも大きい。 しかし、このような課題はあるものの、有力な再生可能エネルギー源として風力発電は欧米を中心に日本でも急速に普及しつつあり、国民の関心も高い。第一、新聞の見出しにも事欠かない。いわく、追い風にのれるか、神風が吹くか、風当たりの強い、風向き変わる、順風、逆風の「風力発電」。 現在世界で最も風力発電の設置量が多いのはドイツで、一方、国民一人当たりとするとデンマークが世界一になる。日本の設置量はドイツの1/20程度にすぎない。日本の落語では「風が吹けば桶屋が儲かる」ことになっている。この場合、数多い紆余曲折のチェイン(実際の落語では7つある)の一つでも綻ぶと成り立たないが、デンマークなど欧州では、政府の手厚い優遇施策によって、風が吹けば個人を含む発電事業者の利益に直接結びつくこともあって普及率が高いのでる。 太陽電池、風力発電はこのように稼動時間も限られており、時間的変動も大きい。好きなときに、好きな所で、好きなだけ、即ち、時間、場所、量について電気はお好み次第とはいかないのが弱みであるが、バイオマスの原料である植物などに比べ太陽エネルギーの変換効率が高く、コスト次第では今後急速に普及していくと期待される。また、宇宙や砂漠での太陽光発電など、大規模の利用も検討されている。 |

|