|

第5講(2)バイオマスはカーボンニュートラル 1990年代から、特に欧州ではバイオマスに対する期待が大きく、将来世界のエネルギー需要の半分はバイオマスから供給できるという議論もありました。エネルギー作物の供給と、ガス化発電、液体燃料化など関連技術の進展を期待してのものでしたが、現在それはやや後退しているように思われます。そのような事情もあり、過重な扱いのように読めるかも知れません。ただ、バイオマスが将来も人類が頼るべきエネルギー源、炭化水素源の主要な候補の一つであることには変わりがありません。(2020年6月) (「昨日今日いつかくる明日―読み切り「エネルギー・環境」―」(2008年刊)より抜粋)

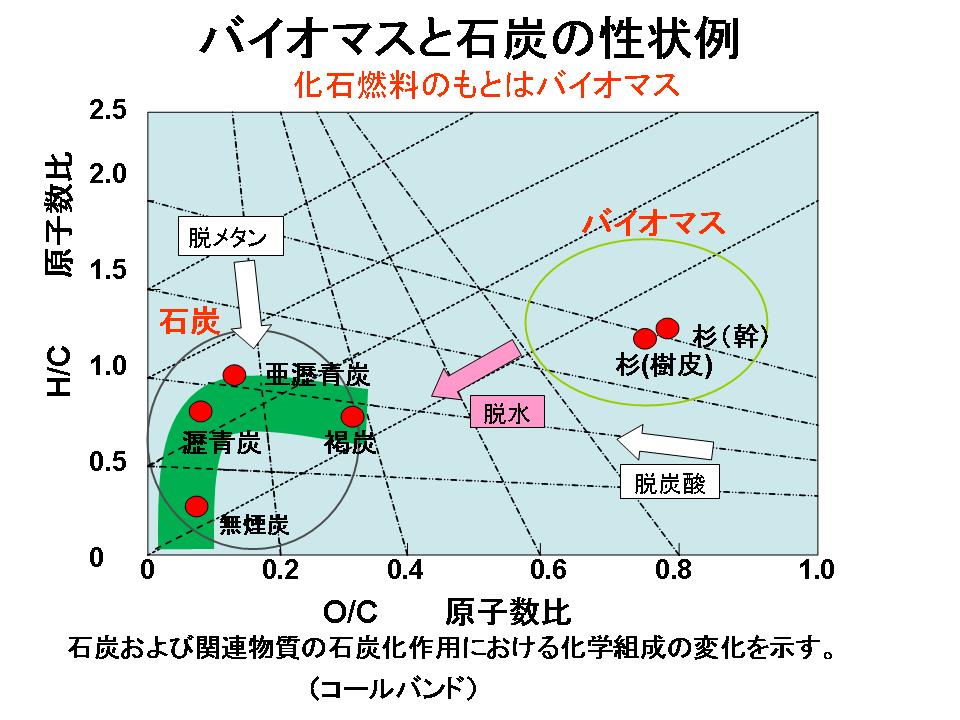

バイオマスのポテンシャル 再生可能エネルギー利用の雄である太陽電池、風力発電への期待は大きい。ただ量的な観点からすると、石炭や原子力が主幹エネルギーとして健在の時にそのベースの上に成り立つシステムとしては好適であるが、将来化石燃料に代わってその大半を代替するとなると、やや荷が重いように思われる。化石燃料に代替するだけの量の確保が最大のポイントになるとすれば、太陽エネルギーの転換効率、即ち光合成の効率は、太陽電池のピーク効率の10分の1以下ではあるが、必要な面積が稼ぎやすく、風や雨天・曇天などの天候によらず電力を得ることができ、また液体燃料への転換も容易なバイオマスが候補となる。逆にいえば、 �「量 �」が課題として重みをもっていなければ、現在、バイオマスが目に隈取のあるような役割を期待されることはなかったであろう。なにしろ石油や石炭はバイオマスが変化したものであり(下図右)、基本的には発電用燃料や化学原料としての利用など、石油・石炭で可能なことはバイオマスでも可能である。下図左には、ある機関の再生可能エネルギーの賦存量評価を示す.

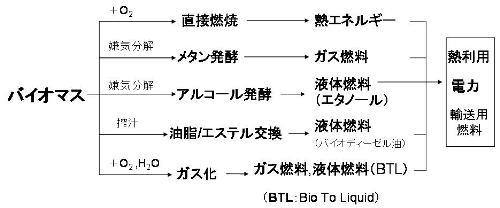

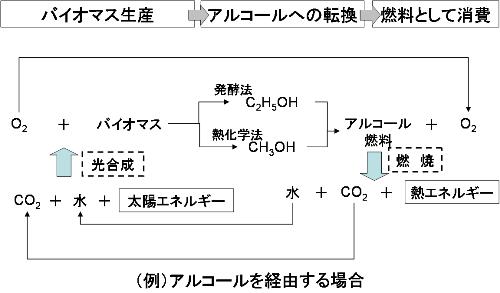

バイオマスについては従来から熱心に取り組んでいる国も多い。特にEU諸国は意欲的であり、例えば北欧のスウェーデン、ノルウェーは寒冷で、植物の成長は遅いが、それでも従来より木材チップを原料とした発電、熱併給に国を挙げて取り組んでいる。ブラジルは周知のように、長年にわたって、サトウキビからのエタノールで自動車燃料の大半をまかなう国策をとっているし、米国も石油代替という観点からいろいろな施策を打ち出す。一方、日本はというと急峻な山林が多くバイオマスの収集に困難がある等の事情のため、海外に比して取り組みは遅れている。現在、日本で最も量的に多いのは、冒頭に述べた紙パルプ工場で生じる廃液(黒液)からの薬品回収を兼ねた直接燃焼による電力、および熱としての利用である。図5・3に現在、実用化ないし開発中の燃料としてのバイオマスの利用技術を示した。 さて最近ではバイオマスのガス化や燃焼技術は、ポピュラーな研究対象になってきたが、当初は、光合成によって植物が苦労してせっかくセルロースなどの高級な有機物をつくったのに、それをCOや水素などの単純な分子にし、最後には燃やしてしまうとは何事か、と憤る向きもあったらしい。メタノールから水素をつくる話などと同類である。即ち、メタノールは水素とCOから高圧をかけて合成するが、これは長年にわたって蓄積された触媒化学、化学平衡論などの基礎化学とプラント技術の叡智の所産である。これを例えば燃料電池に利用するため、もとの水素に戻すというわけである。全体システムとして成り立てばいい、ということではあるが、釈然としないものが残るのも致し方がない所であろう。バイオマスのエネルギー利用についての生物分野の人々の感慨も類似であるやも知れない。 バイオマスの現在の賦存量は森林、草原など膨大で、世界規模で見た場合、毎年生育する草木の量は世界のエネルギー消費量の7〜10倍に相当しており、大切に育て利用する限り、不足することのないエネルギー源といえる。バイオマスの量的ポテンシャルは、大気中の二酸化炭素(CO2)濃度の季節変化にも示される。春から夏の活発な光合成によって成長し、冬、地上に落ちた枯れ葉、枯れ草は、バクテリアによって分解され、再びCO2になって大気中にもどる。新芽を出す前の初春と、草木が育った後の初秋の大気中のCO2濃度の差はたとえば高名なハワイ・マウナロアでは、第二講で示したように(図2 �・1)15ppm程度もある。場所により差があり、たとえば植生のない南極では当然ながら季節変化はないが、バイオマスはそれだけ大量の大気中のCO2を吸収し、放出しているのである。 バイオマスは炭素中立 バイオマスはカーボンニュートラル(炭素中立)といわれる。これは、バイオマスをエネルギーとして利用し、CO2を発生させても、それに相当する量を光合成によって育成すれば、そのライフサイクルの中で正味のCO2発生はないので、地球規模でのバランスは保たれる。つまり、バイオマスは大気中のCO2と大地の水が太陽光のエネルギーを貰って育ったものであるから、空気で燃焼させて、その熱エネルギーを利用し、CO2と水を排出しても循環するだけで地球環境を乱さないということである。図5 �・4にはアルコール(メタノールあるいはエタノール)を経由する場合を示した。 少し敷衍すれば、光合成では、葉緑体が太陽エネルギーとCO2、水を材料に、有機物と酸素と水を作る。一方、一般の酸素を利用する好気呼吸では、細胞質基質とミトコンドリアが、有機物と酸素からCO2と水を作り、エネルギーを得る。すなわち有機物の合成と分解という点では、第四講で述べたように光合成と呼吸は全く逆の反応である。ここで大気中のCO2のバランスについて植物の作用だけを考えると、植物量が増えも減りもしない定常状態では、植物が光合成で固定するCO2と呼吸により排出するCO2量は等しく、大気中のCO2量に変化はない。そして好気呼吸は18世紀にラボアジェによって見出されたように、本質的には有機物の燃焼と同一の酸化現象である。従って人間が植物やバクテリアの呼吸作用を代わってやってもCO2の収支に影響しない。 カーボンニュートラルとは、使う量にみあったバイオマスがどこかで育っていれば、この燃焼の際に生じる熱を人類が有効に活用することは差し支えないのではないか、ということである。化石燃料を大量に使い続けても、その使う分だけ植物を増やし続けていければ大気中CO2濃度の安定という意味からはそれでもいい。現状では現実的に不可能なだけである。まずは、現在、未利用のバイオマスであれば、結局は朽ち果てバクテリアによってCO2になっている分であるから問題はない。それ以上になると、育成のためにそれなりの努力が必要という以外にはない。つまり使ったあとで育てるような、世間にありがちな借金あと払い方式にならない注意が必要ということである。 バイオマスは今では高校の教科書にも出てくるほどになったが、我国では今まで関心が高くなかったせいもあり、まだ十分に理解が得られているとは言い難い。数年前のある調査では国民の9割は「バイオマス」という用語を知らないとのことであったし、またバイオマスの研究者からの、魚の研究と誤解されているとの新聞投稿もみたことがある。バイオテクノロジーを駆使したマス(鱒)の研究と誤解されたというのである。バイオマスの研究開発は、最近はバブルの感さえあるが、一般の理解が一気に進むとも思えない。 カーボンニュートラルについても、いろいろと疑問が出される。このような、小粋で響きがいい用語にはまず用心、というのは止むを得ない所であるが、木や草はやはり燃やすとCO2がでて地球温暖化に良くないのでは、という素朴なものから、ニュートラルとはCO2について、プラスマイナスゼロで、他の太陽光・熱や風力を利用する場合のプラスの効果とは違うのではないか、という少し込み入って感じられるものもある。 現在バイオマスからエタノールやメタノールなどのアルコールをつくり、自動車などの燃料とする方法が検討されている。水素も当然バイオマスから作ることができる。さて、例えば自動車用の燃料として、バイオマス由来のアルコール或いは水素と、太陽電池の電力で水を電解して作った水素或いはそれをもとに作ったメタノール、これらはCO2抑制の観点からはどう比較評価されるだろうか?バイオマスより太陽電池を使う方が、またアルコールより水素を使う方が、CO2についてクリーンと誤解しやすいが、バイオマスがその分だけ別の場所で育っていると仮定すれば、即ちカーボンニュートラルを承認する限りはどちらも自動車を運転することによって大気中のCO2を増やさないという意味では全く同等なのである(現状ではバイオマス原料の育成や輸送などに化石燃料が必要である。将来これも太陽起源のエネルギーに変えれば、という前提である)。 また当然ながら、現在植物が光合成に利用しているCO2は自然起源のものだけではない。熱帯雨林の過度の伐採や酸性雨による被害など、人類から理不尽な仕打ちを受けながらも、植物は化石燃料からのCO2も光合成の対象から除かずその分早く成長してくれているのである。有難いことと思わねばならない。 バイオマス液体燃料への期待 バイオマスはまた、電力のみが一次製品である多くの再生可能エネルギーと違い、石炭、石油等と同様に備蓄性があり、電力のほか、水素、メタンなどの気体燃料、また、メタノール、合成ガソリン・軽油、エタノールなどの液体燃料、炭などの固形燃料へ転換可能という特徴を有している。ここではその中でも重要な液体燃料について考えよう。 自動車、トラック、或いは航空機など運輸用の燃料としては、現在使用されている石油系の液体状のもの、即ちガソリン、軽灯油が、最も利用に便である。持続可能な社会、そこでも液体燃料は不可欠な存在であり、石油資源の逼迫・枯渇、CO2を大きな要因とする地球温暖化問題を考える時、その代替物の選定・開発の重要性はどんなに強調しても足りない。というより石油の代替という意味を越えて、人類として持続して利用すべき本来の燃料を考える時代でもある。その観点から或る程度長期を展望した場合、再生可能エネルギーにその相当量を依存しなければならないことは間違いなく、またその多大な必要量を考えると、バイオマスへの期待は大きい。当然ながら、評者、機関また立場によって将来予測は異なるが、下図は、その一例である。 具体的には発酵によってエタノールを製造する方法、或いは一旦CO,H2を主体とする合成ガスに転換したのち、それからメタノール、合成ガソリン・軽油を製造する方法、あるいは植物油を改質してディーゼル用の油を製造する方法などが、有力候補として現在実用化ないし研究開発がなされている。バイオマス起源のこれらの液体燃料の利点としては、太陽エネルギーを蓄えた燃料であり、再生可能であること、バイオマス原料の量が多く、また世界的にも偏在しておらず、石油に代替し得る量を確保できる可能性があること、液体ゆえの貯蔵性・可搬性に優れること、大気中のCO2を増やさず、また硫黄分を含まず排ガスがクリーンであること、などが挙げられる。メタノールとエタノールの詳細については次講に譲ることとし、ここでは最近世界的にも利用が進んでいるバイオディーゼル油について述べよう。 バイオディーゼル油 ディーゼル自動車の燃料は石油の蒸留分離によって得られる軽油である。その軽油を植物油或いは動物性の油で代替しようとする試みが欧米、また日本で進んでいる。このバイオディーゼル油の大きな特徴は、数リットルであれば、一般家庭でも容易につくれることである。メタノール、触媒の苛性ソーダ或いは苛性カリはいずれも薬品店で容易に入手できるし、60℃、常圧、一時間と反応条件も緩やかで、準備するものといえば最低限電気コンロだけでいい。安全に留意し、インターネット情報などを参考にして、なるべく副生物の石鹸が出来ないよう注意すれば、数日で出来てしまう。ということは、工業用プラントはそれなりの配慮をすれば容易ということでもある。実際にはこまごました前処理や、触媒であるアルカリの回収など面倒ではあるが、既に日本でも相当数の場所で廃油を原料としたバイオディーゼル油製造装置が稼動している。 今話題のエタノールも、原理は「酒つくり」と同じだから、味に執心しないで良ければそれほど複雑ではないのではと思われるも知れないが、10%位ならともかく、実際に必要な100%近くの濃度まで濃縮するのは家庭では不可能である。第一、こちらは法律に触れる。 そもそも、ディーゼルエンジンの発明者であるルドルフ・ディーゼルが1900年にパリの万国博覧会でこのエンジンを初めて公開したとき、使用された燃料は植物油(ピーナッツ油)であった。ただ植物油そのままでは、粘度が高く、特に低温度ではシリンダー内への噴霧などに支障が生じる。そこでメタノールを使った化学反応で植物油(グリセリンエステル)から低分子の化合物(メチルエステル)に変えるのである。 再生可能エネルギー利用の将来課題 以上、太陽光、風力、バイオマスを中心に述べたが、これらの再生可能エネルギーは世界的にも本格的利用が検討され始めたばかりで、世論も概ね好意的である。ここでは近時注目度の高いバイオマスを例に、具体的な技術開発・課題の克服と同時に長期的観点から考慮しておくべき課題をあげよう。 バイオマスについて先走って言えば、自動車用のエタノールを除けば、現在盛んに検討されているのは廃材、廃油、間伐材、あるいは畜糞尿、厨芥などの未利用のバイオマスである。本格的なエネルギー作物栽培の段階へ展開がすすむと、成長の早い草や木等のバイオマス育成のために広大な面積が必要となる。というより、現段階は、まだ未利用・廃棄物利用に過ぎず、「持続可能な社会」をエネルギー面で実現できる可能性があるバイオマスは、この段階になって初めて本来の価値を持つというべきであろう。そしてその時、エネルギーはある個人・組織が、あるいは国が、管理可能な面積と単位面積あたりの収穫量の積に正確に比例して所有することになる。また食料供給との競合の問題がある。世界は常態として温和ではなく、エネルギー争奪戦は飽きることなく繰り返されてきた。有富の国民が食料を独占した上、広大な土地をエネルギー作物のために領し、食料不足の人々を追いやり、さらには見捨てるような事のないよう配慮せねばならない。このように、緑色の再生可能エネルギープランテーションも、バラ色の縁取りばかりではない。 過去の太陽エネルギーが凝縮された化石燃料と違い、バイオマスに限らず太陽光、風力も含め再生可能エネルギーは密度が希薄である。現在の化石燃料使用量と同等規模のエネルギーを獲得しようとすると、多大の面積を要する。現在でさえ、人類と家畜とで光合成の結果である陸上植生の三割を使っているとのことである。地上に降り注ぐ恵み多き太陽光の量は一定であり、将来人類が度を越えて、再生可能エネルギー利用を拡大していくと、いよいよ他の生物の取り分は減少し、生物の多様性を損なう可能性がある。その影響は比例的なのか、一気に過酷となる閾値が存在するのかは不明であるが、生態系の維持のために、人類が、植物、動物それぞれに、地上に降り注ぐ太陽光の分配を的確に制御することも困難であろう。大量の再生可能エネルギー利用にはそのような面もあることには留意せねばならない。すなわち、太陽からの光や熱、また風は、化石燃料と比較すると極めてエネルギー密度が低く状況も多様であるが、それゆえにこそ動植物をはじめあらゆる地上の生物の活動にふさわしい、というよりそれらに適合するように生物が進化して、現在の状況があるわけである。必要に迫られてとはいえ、それを人類がエネルギーの形で利用するのは、やはりほどほどにすべきではないだろうか? 先走りも少々過ぎたが、生の、あるいはそれに近い「植物」を大量に利用しようとするといろいろと思いが巡るのは仕方がないことである。かなりの長期を展望すると、第一講で述べたように、おそらくバイオマスは石炭とともに歩む時期、すなわち数億年前の樹木と、数年前の木や草が一緒に人類によって、かなりの規模で利用される時期があると思われる。何億年かを隔世した直系血族である石炭とバイオマスの並行利用である。勿論それなりの研究開発は必要であるが、大掴みにいえば、石炭でできることは技術的にはバイオマスでもできる。どちらも固体燃料であり、粉砕、供給、貯蔵、転換技術など、供給技術も多い、というより、殆ど共通であるから、現在想定されている燃料としての利用も、ガス化発電も、燃料ガス或いは液体燃料への転換も、要はコストと環境負荷の問題であると、粗放にはいえる。実際にも、木材は1900年には日本の全エネルギーの75%を担っていたのである。ただ、社会構造、人々の生活意識が大きく変容してしまった今、逆の流れは可能だろうか、如何に技術革新がそのギャップを埋めようと試みても、結局はお伽噺以上ではないと感じる人もいようが、このままエネルギー消費量が増大するという一般的な仮定のもとでは、量の確保という観点から期待せざるを得ないように思われる。 「持続可能なエネルギー体系の構築」という意味では、現在は太陽光、風力、バイオマスに代表される再生可能エネルギーの利用は、まだ千里の道の数十里ですら怪しい段階であるが、以上に鑑みると、まともな多エネルギー消費社会は、化石燃料の枯渇とともに終了すると考えるのが妥当にも思える。我々は、エネルギーについては、いつかは覚める夢の中で思うがままに振舞っているのである。少なくともそのような認識を出発点とする方が無難であろう。 CO2低減対策として、また再生可能エネルギー利用の一環として、フランスからバイオエタノールの第一船が、次項で述べるETBEの形で日本に到着したのは2007年4月であった。公園のマロニエの黒い節くれだった根塊を見つめることで、突然に「存在」の意味の理解に達した、20世紀フランスの最も著名な作中人物の一人は、今、また機会があれば、根や幹は勿論、樹皮や葉を含め利用可能なバイオマスであるこの高木の前のベンチで、今後のエネルギー供給と植物の関係に想到したかも知れない。

原料バイオマスの特性および用途に応じた各種の変換技術が開発・実用化されている。

光合成で得られたエネルギーを、バイオマスの熱エネルギーとして利用することは、二酸化炭素・酸素・水の循環を繰り返すこととなり、自然界全体として変化をもたらさないので、炭素中立(カーボンニュートラル)と呼ばれる。

|

|