|

第9講 フロンによるオゾン層の破壊

現在では、地球温暖化・気候変動の問題に突出して高い関心が寄せられていますが、当時(2008年ごろ)は、これと並んで、「オゾン層破壊」、「ダイオキシンなどの環境ホルモン」が、代表的な環境問題でした。このうち、オゾン層については、世界的にフロンガスの使用を順次規制されていった結果、オゾン層の回復時期は当初の予測より早まって、現在では、北半球は2030年までに、南半球、極地も2060年までに回復するという見通しのようです。ここでは、フロンまたオゾン層についての一般的事項を読み物風に記述しました。 (2020年6月)

(「昨日今日いつかくる明日―読み切り「エネルギー・環境」―」(2008年刊)より抜粋)

セレンディピティ

セレンディピティとはセイロン(現在のスリランカ)の寓話起源の「思いがけない幸運」、主に科学技術上の発見を意味する、最近はかなりポピュラーな用語である。例えば、ペニシリンはフレミングが培養実験の際に、誤って雑菌を混入させたことが発見のポイントになっていることはしばしば取り上げられる。そのほか、ダイナマイトの発明、或いはビッグバンの証拠である宇宙背景放射の発見、最近では導電性高分子の発見など、枚挙に暇がない。確かに、全治全能を傾けて徹夜すれば解けると判っている問題は、研究者・技術者の世界の多数派である生真面目で功名心に富んだ連中が、とっくの昔に解いてしまっているのである。

ただあまりに広くとらえると全ての科学的発見はセレンディピティとなってしまう。やはり、それなくば結局は発見されるにしても、10年ないし数十年は闇に埋もれてしまうものに限定すべきであろう。また運のよさとは、多くの場合、発見した具体的内容そのものより、それがたまたま何らかの原理原則に近かったり、その応用技術・製品の社会的インパクトが著大であったりする幸運のことである。逆にいえば、幸運を伴わぬような研究は、結局はとるに足らぬものであり、「人事を尽くさずして幸運を待つ」態度は勿論推奨できないが、思いがけぬ幸運に出会うまでの執念が、研究者・技術者には求められるのである。と同時に、思いがけないものであるから、出会わない場合の備えも研究者、生活者としては当然必要である。

昔、ある大学の研究室で、新しい触媒の評価試験をしていたところ、どうしても反応器の出口のガス中に塩化水素(HCl)が出て来る。数ppmと濃度が低いが、それが影響して触媒の性能が次第に落ちてくる。ガスボンベの中には塩素分は入っていないし、触媒の調整にも一切使っていない。数週間後、その原因は半年ほど前に業者がその建物内の集中配管を、本講の主対象物質でもあるフロンで洗浄しその少量が配管内に残っていた為であることが判明した。供給ガス中に含まれてしまったフロンが、試験中の触媒で分解されHClになって出てきていたわけである。

また、別のある研究機関では、電気炉を使った高温の気相反応で、ある公害成分を低減するために添加ガスの選定試験を実施していた。ところが添加ガスの種類やその濃度を変えても、公害成分が同じ程度に減る。何度変えても同じである。最初は目的に近づいた喜びで興奮していたが、さすがにおかしいと思って調べると、電気炉に入る直前のガス配管にシリコンのチューブを使っており、ガスの予熱のため加熱されたその部分から発生したシリコンの熱分解ガスが反応管中で公害成分と反応していたのであった。

こういう例は多くはない。さりとて技術者・科学者の一生に一回あるか否かというほど少なくもない、というところだろう。運が良ければセレンディピティとして大いなる発明や発見の端緒ともなりうるのだが、この2件とも不幸にして他の莫大な例と同様、それまでのことに終わってしまったようである。

研究のテクニックとして、大きな獲物が中にいることが判っており、じわじわとその包囲網を縮めていく方法と、セレンディピティを期待して鉄砲を数多く撃つという方法に分けると、科学技術の発明・発見の歴史を飾る成果をだすには後者の方が有利のような気もするが、勿論、実際の研究はこのような簡明な分類を許すほど単純な構図で行われている筈もない。

さてエネルギー分野で、特に一次エネルギーの分野で今後そのようなセレンディピティが期待できるだろうか? 一時期、電気化学や核物理の門外者を含め多くの科学者・技術者が大同参加して騒動となった、今は懐かしい「常温核融合」が、現実的なエネルギー利用まで可能なものであったら、確かにそう評価されたであろう。この現象については今も地道な研究が続いているようであるが、こと大量のエネルギー源という面からすると、今人類の手元にあるメニューの中で考えて行く以外にはないであろう。

科学的幸運とはやや異なるが、思いがけない大きな油田、ガス田の発見は、こちらは継続的に期待できるだろうが、それが例えば石油埋蔵量500万バレルでは、当の石油開発業者にとっては多大な幸運であり、また確かに大きな成果といえるが、持続可能という観点からは、石油の枯渇を1年先送りしただけの僥倖ということになる。

以上のようにセレンディピティは予想外の喜ばしい事態をさす用語である。それでは、本講のフロンによるオゾン層破壊はどうかといえば、めでたくはないが、予想もつかぬことだったとはいえるであろう。つまり、1974年米国のローランドらがその影響に言及する以前には、フロンとオゾン層を結びつけた人はいなかったわけであり、それは人類にとっては思いもかけぬ不運の告知であり、またフロンが「夢の素材」から人類に災厄を及ぼす有害物質に転落した瞬間でもあった。オゾン層破壊を不運として片付けることに異論はあろうが、今後、このフロンによるオゾン層破壊や、あるいは環境ホルモンの問題に顕著にみられるような、人類にとって「思いがけない不運」が出現する可能性を否定できないように感じられるのである。

ここではオゾンとフロンの不運な出会いについて関連事項を含めて概説しよう。

オゾン層のはたらきとオゾンホール

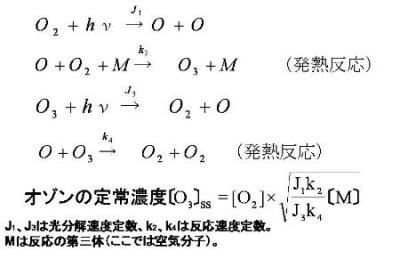

地上約25キロメートルの成層圏では、酸素分子が太陽からの紫外線によって解離して酸素原子となり、その酸素原子が酸素分子と結合してオゾンを作っている。1930年に提案された、紫外線による分解作用も含むそのメカニズムは、図9・1に示されるようなもので、提案者の名を冠してチャップマン機構とよばれ、他の化学種の共存がなければ、安定した濃度を保っている。酸素分子の密度は地上からの高度が高くなると低く、逆に紫外線のエネルギーは高度が高いほど大きいから、オゾン濃度が最大となる高度が存在し、現在は地上20〜30キロメートルの成層圏にあたる。オゾン層は、細胞内の核酸に有害な太陽からの紫外線に対して遮蔽効果を持ち、地球上の生物の生存にとって本質的に重要な存在である。

図9.1 酸素中大気中におけるオゾンの生成(チャップマン機構)

成層圏のオゾンは酸素を原料に紫外線が作用することによって生成・分解し、定常状態では一定濃度を維持している。

遺伝子の本体である細胞中のデオキシリボ核酸(DNA)の紫外線吸収ピークは、おおむね生物の突然変異発生頻度のピークと重なる。つまり、DNAが最もよく吸収する波長の紫外光が最も突然変異を誘発しやすく、これは遺伝子がDNAであることの根拠の一つにもなった事実である。そしてオゾンの吸収スペクトルの波長依存性は、DNAのそれと重なっている。従ってオゾン層がなければDNAは紫外線に直撃されることになる。また、紫外線のうちでも特にオゾンの減少に敏感な波長域があり、UV‐B、或いは海水浴やアウトドア活動の日焼けの原因となることからレジャーUVとも呼ばれる。

このようなオゾン層が破壊され、紫外線の地上への到達量が増大すると、人に対しては皮膚がん、白内障、免疫低下、また動植物に対しては、農作物収穫量や浅海のプランクトンの減少などの影響が懸念される。特にメラニン色素の少ない白人に皮膚がんを誘発する可能性が高くなる。また白人だけを対象に皮膚がんの発生率を調査すると、低緯度に住む白人ほどその比率が高い結果となっている。即ち、太陽光線中の紫外線に対して防御のできていない白人の被害を蒙る度合いが高い。オゾンホールの影響を最も強く受けるオーストラリアでは、毎年新たに見つかるがん患者のうち8割は皮膚がんとのことであり、帽子、サングラス、長袖の着用、日焼け止め液の塗布など、いろいろな紫外線対策が日常的になされている。日本でも1998年、母子手帳から紫外線に対して無防備な乳児に日光浴を薦める文言が消えた。

南極のオゾンホールが観測されたのは1982年であるが、オゾンが地球上層大気中に存在することが見出されたのは1880年頃であるから、オゾン層発見後100年後の災厄ということになる。先進諸国では1987年にフロンガス製造量の段階的低減、1995年に特定フロンガスの生産全廃と緊急的な対応策を講じてきた。又現在使用されているフロンの回収・処理も進みつつある。したがってフロンの大気中への排出は逐次低減されていくことになる。しかしながら、フロンの大気中での寿命は長く100年を越えるものと想定され、かつ今までに放出されたものの相当量が対流圏にとどまっている。従って近年の改善効果は大きいもののオゾン層破壊は当分続くと想定されている。

オゾン層・大気は地球と生物の歴史の産物

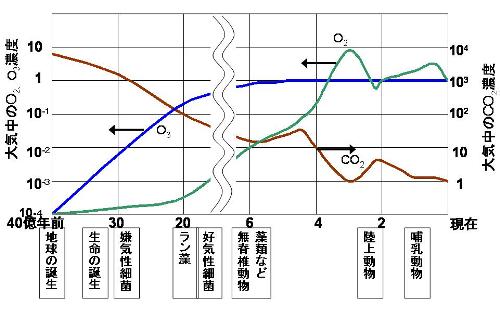

オゾン層は地球が生まれた時から存在したわけではない。「生命または生物圏が地球気候と大気組成を、最適な状態に調整・維持している」というのがラブロックの「ガイア仮説」であるが、ここでは図9・2に示す大気と地球活動、生物の関わりの変遷について簡単に述べる.

図9.2 初期の生物界の変遷の推定と大気中のCO2,O2,O3濃度の変化(現在を1とする)

分子状酸素は原始地球の大気には極微量しか含まれておらず、植物などの生命活動によって生じたものである。オゾンはその酸素を原料として太陽からの紫外線の作用によって生成した。

今からおよそ46億年前に地球が形成されたとき、地球は数十気圧の二酸化炭素(CO2)で覆われていたと考えられている。即ち、原始地球は分子状酸素(O2)を殆ど含んでいず、勿論オゾン層も存在しなかった。それが、現在の体積にして酸素21%、窒素78%、アルゴン1%、CO2380ppmの大気組成、更には成層圏にオゾン層を有するに至った経緯は、劇的場面が随所にちりばめられた、生命と地球活動が織りなす一大叙事詩である。そしてそのメインテーマの一つは、酸素が如何にして地球大気中に生じ、蓄積され、変遷して現在に至ったかということである。

微惑星の衝突が続く時代の原始地球の大気組成については、見解の変遷があったが、現在では二酸化炭素、窒素、水蒸気が主たる構成成分であったと考えられている。地球の冷却とともに、水蒸気は水となって海を形成し、ついでそれに二酸化炭素が溶け込み、海水中のカルシウムなどと反応し石灰岩となって地殻に固定され、結局、地球大気は水に溶けにくい窒素が主成分になる。原始地球では酸素原子はCO2やH2Oなど他元素と結合した形では存在したが、現在のようなガス状の酸素分子は殆ど無いに等しい状態であった。

地球創生から10億年後の今から37億年前、冷却された海中で原始生命が誕生した。ついで27億年前の先カンブリア紀には藻類を初めとする生物が繁殖した。これらは太陽からの可視光をエネルギーとし、二酸化炭素と水を素材とした光合成によって生命体を増殖させ、同時に副産物として大気中に酸素分子を放出した。この光合成が始まる前の段階では、酸素分子の生成源として想定されるのは水蒸気の光分解であるが、これで生成する大気中の酸素は現在の1/1000以上では有り得なかったとされている。

光合成を営む最初の藻類は、紫外線は届かないが、日光は有効に利用可能な水深10メートル程のところで生息していたもの、即ち冒頭にのべた原始的なラン藻類である。藻類は現在の大気の創生に貢献した偉大な恩人であり、我々は多大の恩義を感じてしかるべき筈だが、現在では逆にアオコやアオサなど、異常発生で嫌われる存在である。勿論、これも我々自身の生活排水・工場排水で水域が富栄養化した結果の話である。

これらの生物の働きにより、次第に大気中の酸素濃度が高まり、この酸素が原料となってオゾン層が形成された。前述のように、オゾンは生命体の核心であるDNAを損傷する有害な紫外線を吸収する。オゾン濃度が高まるにつれ、その庇護を受け得る波長域の分子を生命素材として、地上の生命は更に進化した。そしてそれまで水によって紫外線から守られていた生物は、水中を出て陸上で生存することが可能となった。植物が陸上に進出したのは4億年前であり、当時の酸素濃度は現在の1/10であった。

生命の歴史37億年の大半は紫外線を避けるため水中にいる以外になかったわけであるが、それからまもなく、陸上は石炭のもととなった大森林に覆われ、その盛んな光合成作用によって更に空気中の酸素とオゾン濃度は上昇し、酸素を呼吸して効率よくエネルギーを生み出す動物が進化した。その後、光合成による大気中の二酸化炭素濃度の低下と酸素の増大、それに伴う温室効果の減少による地表面の温度低下、ついで温度低下による光合成量・酸素の減少と二酸化炭素濃度の増加、というサイクルが繰り返されながら酸素濃度、オゾン濃度は次第に上昇し現在に至っている。オゾン層は最初地表近くにあったが、酸素の量が増えるに従って、紫外線の多くが途中で吸収され地表にまで達しなくなったため、地表を離れて上空に移動し、現在は高さ20〜30キロメートルの成層圏に存在する。

このように地球では生命の方が酸素、オゾンよりも先輩に当たる。大気中の殆どの酸素は、植物の光合成によって生み出されたもの、地球上の全ての生命の源であるCO2と水を原料に太陽エネルギーを利用してつくられたものである。生物が大気を創り、大気が生物を育み、その結果として現在の豊潤な生態系があり、窒素、酸素を主成分とし微量の二酸化炭素を含む大気構成、また成層圏のオゾン層が存在するのである。

ただ、オゾン層は薄い生命のベールとも宇宙服ともよばれ、1気圧に換算すると地球をわずか3〜4ミリで覆っているに過ぎない。今回のオゾン層破壊は人類自体の所業であったが、もし、地球外生命体が、地球生命に危害を与えようと考えれば格好の攻撃対象となるほど、脆く微妙な守護神である。ちなみに温暖化の主因とみなされるCO2は一気圧にすると2.8メートルとなり、オゾンの1000倍程度であるが、こちらもこの程度の量で、地球の気候や地上の生物のあり方に、我々の生活に、また最近では政治経済の動向にまで深刻な影響を及ぼしているのである。

オゾンの効用と毒性

オゾンは、臭うという意味のギリシャ語「ozein」から命名されたもので、確かにこの魚くさい臭いは一度嗅いだら、一生忘れないようなものである。臭いはじめの濃度は0.01〜0.02ppmであるが、50ppmになると一時間以内で生命に危険がある。人類をはじめ地上の生物を保護してくれる成層圏の善良なオゾンとは逆に、地表近くのオゾンは光化学スモッグの代表的成分の一つとして、久しく悪役となっている。周知のとおり、主に自動車排ガスに起因する炭化水素とNOxに紫外線が作用して酸素から生成する。

一方、工業製品としてのオゾンは、その酸化作用の強さ、また処理後には無害な酸素しか残さないという特徴から、殺菌、消毒、排水処理などは勿論、最近は養殖用、医療用への利用が考えられるなど用途は多彩多岐にわたっている。21世紀の環境対策技術の切り札という方もおられる。工業的には酸素または空気を原料にして無声放電でつくるが、電力からオゾンへの転換効率(エネルギー効率)は10%程度である。

それならば、1気圧にすると地表わずか4ミリ、しかも破壊されているのはその一部ではないか、工場でオゾンを作って成層圏にもっていき、破壊された分だけ補充してやればいいではないか、温暖化防止に硫酸を上空にばら撒くあの大胆な案と比較してどうだろうか、とは誰しも考える所である。オゾンホールに万遍なく散布する現実的な方法も問題だろうが、計算してみると、たとえば南極のオゾンホールでの破壊量約0.7億トンは、やはり100万kWの発電所40基を1年間このために運転しないとつくれないような膨大な量なのである。

フロン発明の幸運

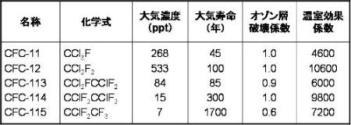

もう一方の主役であるフロン、現代合成化学の傑作であり、「夢の素材」、「魔法の溶剤」の名に恥じないと信じられていたフロンは1928年、GM(ゼネラルモーターズ)の技師であったトマス・ミジリとヘンによって発明された。ミジリは、またガソリンのアンチノッキング剤として世界中で長らく使用された四エチル鉛の発明者としても著名である。表9・1に特定フロンの化学式とオゾン層破壊係数、温室効果係数を示したが、フロンは塩素、フッ素、炭素を構成元素とする。

|

表9.1 フロンの性質

|

|

|

|

|

|

|

|

モントリオール議定書(1987年)で定められた「特定フロン」について示した。オゾン破壊係数はCFC−11を、温室効果係数はCO2を基準(1.0)とした質量ベースの相対値である。

|

|

トーマス・ミジリ(米、1889-1944)

フロンの発明者。日本では昭和62年まで生産されていた、オクタン価を高めるためのガソリン添加剤・4エチル鉛の発明者でもある。

|

当時、冷蔵庫用の冷媒としてはアンモニアや二酸化硫黄のような有害な物質が使用されていた。彼らはそれを無毒、無臭、不燃のものに代えることはできないかとの上司からの検討指示を受けて、フッ素の炭化物に狙いをつけて合成試験を行った。具体的には弗化アンチモン(AsF3)を用いて、四塩化炭素(CCl4)の塩素を弗素に置換する方法によったのである。そして大きな広口瓶にモルモットをいれて、生成したガスの有害性を調査した。

この発明にはいくつもの幸運が重なっている。まず、当時の文献に四フッ化炭素(CF4)の沸点が誤ってマイナス14℃(正しくはー128℃)とされていたこと、つまり、冷蔵庫の冷媒として適当な温度になるかもしれないと思った事である。次に、弗化アンチモンの試薬が、28グラム入り瓶の5本だけ米国にあったこと。最後に最も大きな幸運は、試験した最初の弗化アンチモンだけが純度が高かったことである。実は残りの四つの試薬は不純物である水分によって生じた致死性のホスゲン(COCl2)を含んでおり、そのため、最初に試験したモルモットだけが生き残り、あとの試験では何度繰り返してもモルモットは死んでしまったのである。ミズリは「最初に別の瓶で実験してモルモットが死ねばそこで諦めただろう」といっている。弗化物が時には有毒との報告もあったからであり、無作為に取り上げた最初の試薬瓶が幸運を呼んだわけである。

またこの当時(1920年代)、アインシュタインが、若いシラードと共同で、実用化には至らなかったものの、有毒ガスが漏れない冷蔵庫を考案して特許を取得したことは、科学史上の著名なエピソードである。シラードは、後年アインシュタイと原爆の開発をルーズベルト大統領に提言するなど幅広く活動した理論物理学者・分子生物学者であり、それまで熱力学上の概念であったエントロピーを情報の概念と結びつける端緒となった「シラードのエンジン」を提案したことでも知られる。

ともあれこうしてフロンが発明され、化学会社であるデュポン社との共同事業となり、「フレオン」という商品名で大々的に生産販売されることとなった。極めて安定な化合物であり、ガスを吸引したり飲んだりしても人体に害はなく、また腐食性も小さいなど、優れた性質を有するので、冷蔵庫・空調機器の冷媒、発泡スチロールの発泡剤、半導体や精密機器の洗浄剤などとして産業界で広く利用されてきた。至れり尽くせりの誠に申し分のない、「夢の素材」、「魔法の溶剤」であり、産業界のみならず人類全体への素晴らしい贈り物と思われた。使用量が最も多かった1980年代には米欧、日本など先進諸国を中心に世界で年間約100万トンが生産されている衆知のようにフロンは和名であり、正式にはクロロフルオロカーボン(CFC)である。さらにデユポン社の中にフレオン部門ができ、そこでまた新たなフッ素化合物であるPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、即ち、フライパンや人口心臓、工業用配管など使用される現在の代表的プラスチックの一つであるテフロンが発明される。この発明にも幸運が大きく関わっているのであるが、この「テフロン」もデュポンの商品名である。

フロンとオゾンの不運な出会いー連鎖の恐ろしさ

さて前述のようにして発明された夢の素材「フロン」、と生命のバリア「オゾン」の出会いはどのようなものだったのであろうか? フロンは、大気中へ放出されると安定なため分解されず、また雨にも吸収されずそのままの形で上昇し、対流圏を経て成層圏に達する。フロンが大気中で安定なのは、水酸基ラジカル(OH)との反応性が低いためであり、それはフロン中に水素原子が含まれないためである。「ラジカル」とは分子内に不対電子をもち、不安定で反応性に富むものの呼称であるが、後述する代替フロンのように分子中に水素原子を含むと、OHラジカルがアタックして分解が促進されやすくなる。OHラジカルは大気中のいろいろな有害成分を除去してくれるため、大気の掃除屋とよばれ、汚し屋NOx、SOxなどと対比されるわけだが、勿論これも又人間中心の命名であって、勿論これらの化学物質は物理・化学の自然の摂理に従って行動しているに過ぎない。

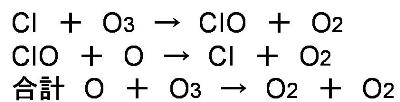

成層圏に達したフロンは、太陽からの紫外線を受けて分解される。この分解によって生じた塩素原子(Cl)がオゾン(O3)に作用しオゾンを酸素に戻してしまう。これだけですめば微量のフロンによる微量のオゾンの分解にすぎず、大気環境に何ほどの影響ももたらすものではない。しかし、不都合なことにこの際生成するClを含む中間化合物ClOは不安定で、紫外線をうけて再度Clとなり、図9・3に示すように、これが繰り返し連鎖して続くことになる。企業の倒産にかぎらず、連鎖反応というのは恐ろしいものである。このようにフロンの分解で生じたClは連鎖的に作用して1個のフロンで数万個のオゾンを破壊して酸素に戻してしまう。成層圏オゾンの破壊にはNOx(窒素酸化物)などの化学種も関与しているが、最も顕著なものはこのフロンに起因し塩素原子が触媒となって続く連鎖反応である。

図9.3 塩素原子によるオゾンの分解

紫外線によってフロンから生じた塩素原子の触媒作用により、成層圏オゾンは連鎖的に分解され酸素に戻ってしまう。

このフロンによるオゾン層破壊の仮説がローランドらにより提出されたのは1974年、オゾンホール発見の10年ほど前である。触媒反応であるから、自身は変化しない、となると1万個でも終わらず永遠に続くのではとの杞憂をもつ科学者向きの人もあろうかと思うが、実際には少ないながら安定な塩化水素(HCl)等への変換ルートもあり、塩素はこのルートと触媒反応系との間を往来している。最終的には塩化水素が対流圏に戻った所で、雨滴に吸収され、或いは海面や植物に吸着されて、塩素分は大気中から除去されることになる。さらに、なぜ塩素がこのような大問題の主犯になって、同じフロンの構成元素であり、かつ親類のハロゲン元素でもあるフッ素に言及されないかといえば、フッ化水素(HF)が塩化水素に比べ安定であり、オゾン分解の触媒反応に参加するフッ素原子が極めて少ないからである。

代替フロンと今後の課題

三大地球環境問題といわれる地球温暖化、オゾン層破壊、酸性雨のうち、フロンをその主たる原因物質とするオゾン層の破壊は、化石燃料の大量使用とは直接関係しないが、エネルギー利用という面ではかなり太めの接点がある。1998年時点では世界で消費されるフロンの1/4は、容易に気化・液化する性質を利用してクーラーなどの冷媒として使われていた。日本では既に1937年、フロンを冷媒に用いた冷凍機が開発され、アンモニア冷凍機を駆逐し、またその後の冷蔵庫、ルームクーラー、カークーラーの急速な発展・普及につながっていった。各メーカーはこれらの電気製品の省エネルギー技術を競ったのであるが、フロンがあってこその発展であり普及だったといえる。また、発電のため低温の熱を利用してタービンを駆動しようとすると、熱媒体としてまずはフロンが候補になった。それほど、エネルギー機器にとってもフロンは使いやすい素材だったわけである。

フロンによるオゾン層破壊は地球規模の環境問題としては地球温暖化や酸性雨等と異なり単純な構造であったから、比較的早く世界の、というより先進諸国・白人社会のコンセンサスが得られやすかった。メラニン色素は紫外線を吸収・散乱させて遺伝子の受傷を防ぐ作用をもつが、この色素の少ない人種社会自らが、主たる製造使用元だったからである。またオゾンホールの原因については、フロン冤罪説もまだ残っているようではあるが、議論の激しかった地球温暖化、環境ホルモンなどと比べると、因果関係の明瞭度は高いようであり、生産量についてもピーク時でも年間百万トンと、化石燃料の1/104程度であり、更に、容易ではないが、代替物への変更も可能であった。特定フロンは1995年までに製造廃止となっている。また代替フロン、或いはフロンに替わる冷媒、噴霧媒体などの開発、現在使用されているフロンの回収システム・処理法の開発など、問題を引きずりながらも進んでいる。ただフロンの排出をゼロにすれば、2,3年で成層圏のオゾン量がもとに戻るかというとそうでもなく、上述のように、すでに排出した安定なフロンは対流圏と成層圏を何度も往来して、成層圏で光解離して塩素原子を生成し、オゾンを破壊することにはなるが、降水などで除去され次第に濃度が下がって、いずれオゾン層は回復すると考えられている。

(中略)

最近では、オゾンホールの回復時期の予測が早まり、2050年ごろには消滅するだろうとされている。フロンによるオゾン層破壊とそれに対する対応が、人類にとって大きく深い意味をもった経験であった、そして地球規模の環境問題に対して、人類が曲がりなりにも一致して戦いに勝利した最初の成果であったと、オゾン層回復の明確な事実とともに過去形で振り返ることができる日が、順調にくるのであろうか?

参考図書

RMロバーツ「セレンディピティー」、安藤喬志訳、化学同人(1993)

環境庁「オゾン層保護検討会」編「オゾン層を守る」、NHKブックス(1998)

|