|

第1講 化石燃料の枯渇 本著刊行(2008年)以降、日本では東日本大震災、福島原発事故、再生可能エネルギーの電力固定価格買取制度施行、また世界的には気候変動についてのパリ協定など、大きな出来事が相次いだこともあり、また特に気候変動への関心極めて高い現状で、本項目の状況変化は複雑で容易には解説できません。長期的観点から、10余年前の状況として理解頂けばと思います。 それにしても、現在は、石油、石炭がなければ衣食住含め1日1秒たりとも動きません。低炭素はともかく、今云われる早期の脱炭素となると文化文明のレベルの話かと思います。それが望ましい世界か、致し方ない世界かは議論のある所でしょうが、「実質的に」CO2排出ゼロとは「基本的」に一滴の石油、一塊の石炭も使わないという事とすると、この「実質的に」、「基本的に」の括りから逃れて、何処まで化石燃料の利用がなされることになるのか、興味のある所です。(2020年6月) 「雑説 技術者の脱炭素社会」 関連の新著です(梓書院) 2023年11月、通常現代文の解説(50頁)を加え、改訂しました。 改訂増補版; アマゾン https://onl.bz/pDuFDYn

PRです。 「現在の脱炭素社会へ向けての活動が、相応の覚悟と確かな目論」によってなされているとすれば、我々は新たな文明への分水嶺の目撃者たる運命を担っていることになる。もしその覚悟と目論見なくして今の状況があるとすれば・・」的なことを、古色蒼然の文語体で至極真面目に書いた本(笑) 目次、一部例(本文は文語体ですが、じきに読み慣れるかと思います)はこちらをご参照ください。 もう一つの新著です(2022年8月)。 「企業の実験・大学の実験 反応工学実験の作法」 https://onl.bz/YeZ3SC (アマゾン) (補説「ハーバー・ボッシュ法アンモニア合成と現代」の部分を記事にしました→ こちら )

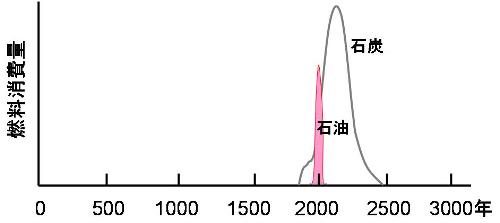

(「昨日今日いつかくる明日―読み切り「エネルギー・環境」―」(2008年刊)より抜粋) エネルギー消費の現状 エネルギー消費量はここ100年の間、急速に増大を続け今日にいたっているが、現在世界での消費量は石油換算で年間約100億トンであり、これは地表に達する太陽エネルギーの約1万分の1である。石油換算とは燃料の発熱量を基準にして石油に換算した量で、例えば石炭100トンは石油換算では約60トンとなる。一次エネルギーには化石燃料の他に、原子力・核エネルギーと、太陽、風力、地熱、水力などの太陽起源の自然エネルギーがあるが、そのうち化石燃料が全体の90%を占めている(非商用の薪などを含めると80%)。また化石燃料の大半は三大化石燃料と呼ばれる石油、石炭、天然ガスである。 石油は世界の一次エネルギー供給量の40%と大きな比率を占める。これは石油が液体で可搬性に優れることから自動車や航空機など運輸部門では替わるものがないためである。石油の成因には諸説あるが,遥か古代のプランクトンや動物などの生物の死骸が、微生物によって分解され、それが地中の熱により熱分解を受けたとする説が有力である。この原油を蒸留操作によって、ガソリン、灯油、軽油、重油、アスファルト、潤滑油などにわけて精製し、多様な製品とする。 石油についで使用量が多いのが石炭で、全体の25%を占める。石炭は数億年から数千万年前の植物が微生物と地中での圧力と温度の働きにより、その成分であるセルロース、リグニンなどが分解、重合、炭化したもので、今後の発展途上国の経済発展には不可欠の燃料である。しかし、固体で取り扱いに難があるほか、燃焼によって酸性雨の原因となる硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、また地球温暖化の原因となる二酸化炭素(CO2)が他の燃料に比べて多く発生するので、利用に当たっては工夫が必要である。 一方、天然ガスは現在は全体の20%程度であるが、硫黄分を含まず燃焼によって生じるCO2、NOxの生成量も少ないため、使用量は増大している。天然ガスの主成分はメタンであり、油田から産出する石油と同様の生物由来のものと、炭田地帯の地中から採取される石炭系ガス、地下水に溶解した水溶性ガスに分類される。また、深海底に水和物の形(メタンハイドレート)で膨大な量が存在するといわれている。米国や欧州ではガス田から消費地まで、途中で圧縮機によって増圧しながら気体のまま直接パイプラインで運ぶが、日本へはインドネシアや豪州などからマイナス160℃以下の低温で液化したLNG(液化天然ガス)の形で体積を1/600とし、タンカーで輸送されてくる。 以上は世界全体での消費状況であるが、日本についていえば、エネルギーの消費量は1997年で石油換算5億トン、世界4位の大量消費国である。そのうち化石燃料が 85%を占め、更にその殆どを輸入に頼る資源小国でもある(日本は高度成長期前の1950年代中期にはエネルギー自給率は石炭、水力を中心に80%程度であった)。 石油の寿命 1970年代の石油危機の折、「石油の寿命はあと30年」と聞かされ、将来に漠たる不安を感じた人は多かったであろう。今も石油の可採年数は30〜40年であり、天然ガスは約60年、石炭は150〜200年と見積もられている。これは、現在の可採埋蔵量を現在の消費量で単純に除したものであるから、本来石油や天然ガスがなくなることとは何の相関もない。現に石油の可採年数30〜50年は、40年以上前から続いている。それを、当時、そしてその後も何度か30年でなくなるといった、あるいは無くなると誤解させるような狼煙をあげた人達がいたわけである。この30年という年数は、石油の寿命以外に、大規模開発などでも出番が多い年数で、余り短いと真否はすぐ露われるし、長いと誰も注目しない、曖昧で色々な立場の人が使い易い期間である。そういう事情もあってか、最近、識者が2020年頃から石油価格が上昇し、早ければ2030年には供給量は頭を打ち、石油文明の落日は近いといっても、特段の危機感や想いをもつ人が多くはなくなってしまった。西周の王の場合は、いささか不純ではあるが単純明確な動機であったのに比し、現代の狼煙は多数の人や組織がいろいろな思惑をこめて上げ、また否定するものでもあるから、一般人の理解が困難なこともある。西周王は洛陽に逃れ、新しい王が長安を治めたが、しかし今回は逃れ行く場所はない。 この化石燃料の「可採年数」は、とりあえず荒っぽく斧で断ち割ったような値で、細やかな配慮など一切されていない。即ち、分母も分子も時々刻々変わる数値でしかないし、例えば石油がなくなれば少なくともその分は天然ガス、石炭の使用量が増え可採年数は減少する筈であるが、そのような考慮さえされていない。また現在の可採年数が200年で利用できる埋蔵量を一定とし、消費量の年間伸び率が2%、5%の場合、寿命は伸びがない時のそれぞれ約1/3、1/4になってしまうことは、些少な面倒を厭わずに計算すればすぐに判る。即ち、200年が一気に70年、50年に短縮されてしまう。年数が長い時の複利計算の恐ろしさである。日本など、自前の資源がない国の人たちは、たちまちエネルギー難民になってしまうことになる。 このように、取り扱いにこれほど慎重さを要する指標も少ないのであるが、いろいろのパンフレットや資料には可採年数の定義すら示さず、いきなり寿命は40年、60年とでてきて、誤解を誘導しているようにさえ見える。しかし、一方では、日本人の平均寿命を80歳として、現在の20歳の青年はこれからの60年の人生の後半は石油のない生活になるとは、誰も切迫感をもっては教えていないし、青年にもその覚悟はないというチグハグさである。 勿論、石油の寿命については異論がある、というより異論だらけである。オイルシェールなどの非在来型の石油を加えると100年近くは大丈夫という人も多い。新たな油田の発見をどの程度に見積もるか、経済成長・エネルギー弾性率・エネルギー原単位、つまり石油の消費量をどう予測するか、油田探索・掘削技術の進歩をどう想定するかなど、複雑な因子が絡まり将来予測は困難である ただ、重要なことは、最近の傾向として、30年だろうが50年、100年だろうが、これらは使い切り燃料であり、無くなることは確実であるから、そのための備えが必要という見解が多くなってきたことである。確かに500億バーレル(約70億トン)の油田が発見されたにしても、現在の使用量からすれば、1〜2年石油の枯渇を延引させるだけである。勿論これほど多量の石油を使い続けることが問題の原点ではあるが、「持続可能社会」が世界の希求さるべき姿として定着しつつある事の一つの証左ではあろう。 限りある化石燃料の大切さ 「枯渇」という語はやや強く、誤解を招きやすいようにも思われる。実際には本当になくなるわけではなく、良質の燃料が次第に劣質なものとなり、価格も上がって、競合できず別のエネルギー源に変わっていくだけであるが、それにしても本来貴重な有機資源である化石燃料を燃やして電力や熱などのような膨大・低質な用途に使うのは勿体ないことで、医薬品やプラスチックなどの化学原料として末長く利用すべきものである。しかし他の代替すべきエネルギーが未熟であれば、背に腹は代えられない。今後も想定されている通り、熱利用・電力利用は、抑制されるどころか、増大を続けるだろう。そして、今、自動車などの燃料として多量に使われている石油が、まず供給のピークを迎え、そのあとの近い時期に価格が急上昇して他のより経済的なエネルギー資源にメイン道路を譲る日がくる。ある日、先物原油価格がストップ高になり、その後も高値で張り付いたままになる。それも今までのようなマネーファンドの投機や中東の急な政治情勢変化などでなく、車の自然渋滞のようにもう戻らない。まさに既に目の前にあった出来事のようにしてある、という感じもするが、さすがに自信はない。 もちろん化石燃料は、我々の科学技術によって発明・開発したものではない。地球が樹木やプランクトンなどを素材とし、数億年の年月をかけ、圧力や温度を調整しながら丹精した賜物である石油や石炭等の化石燃料の消費は、図1・1に示すように、人類の長い歴史は勿論、文明の発祥4〜5000年の時間スケールで考えてもほんの一瞬である。ここ300年の人類の一炊の夢のあとには、どのようなエネルギー社会が待ち受けているだろうか。現在の人類の習性からすれば、化石燃料の大半は使い果たして申し訳程度を子孫に残すということになりかねないが、その前に替わるべき新しいエネルギー供給体系の構築は可能だろうか。しかしこの簡潔なグラフは後述するように、40年前であれば(その当時も類する表現はいくつかあったが)、一般的なインパクトは現在ほどではなかったであろう。化石燃料が枯渇してしまったにしても、その時には他に頼るべき更に良きものがあると信じ得る時代だったからである。

図1.1 西暦0〜3000年の時間軸で予測されている石炭と石油の消費動向(1) 利便性の高い石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料の恩恵を享受できるのは我々を含めた高々500年の世代のみである。 (1)M・ベルーツ(中馬一郎訳),「科学はいま」62頁,共立出版社(1991) 石炭をうまく使う 化石燃料とは、「過去の生物の遺骸から生成されたエネルギーを有するもの」である。ただ、「化石」なる語は「化して石になる」という意味で江戸時代の日本でつくられ、それが英語のfossile(ラテン語の発掘に由来)に対応するようになったものである。従って改めて考えると、液体の石油、気体の天然ガスに対して使用することに違和感はあるが、今となっては致し方ない。このように、化石燃料の名に最も相応しい石炭ではあるが、現在、石炭は三大化石燃料のうち、最も微妙で苦悩が深い存在である。 昨今、石炭はダーテイといわれる。石炭自体に咎がある筈もなく、今まで多大の恩義を蒙っておきながら、とは思うが、SOx,NOx,煤塵に加えCO2が議論の焦点になってくると不利は否めない。CO2排出量は、同一発熱量では、石炭の100に対し、石油80、 天然ガス56の比である。電力に転換する場合には、天然ガスの発電効率はガスタービン、蒸気タービンの複合発電とすると、石炭燃料の場合よりかなり高くなるから、100対 50位となり、なるほど50歩100歩に近い。もっとも、天然ガスは採取地や輸送時の漏洩メタン分の温暖化効果を考慮する必要があり、それを加えると差は小さくなるが、いずれにせよCO2発生量の多さは、石炭利用のアキレス腱になってしまった。 ただ、一時期前の新エネルギー機器の宣伝文句「100kWhの発電をすると、石炭ではCO2が何トン、SOx、NOx、灰が何トン排出されるに対し、この方式ではこれらは運転時には全く出ずクリーンです」などを見ていささか寂しい感じがした技術者は多いだろう。今後も期待せざるを得ない40歳の大人に、幼稚園に入ったばかりの息子が悪態をついているような感じである。いくら世間が激励し援助してやっても3、4歳の息子がすぐに成長して頼りがいのある大人になれる訳ではない。 幾多の犠牲者をだしながら戦前の産業勃興、戦後の復興を担った日本の炭坑は、2002年には、かっては「黒いダイヤ」と呼ばれた数億トンといわれる石炭を地下に残したまま、全てが閉山してしまった。 しかし、来るべき持続可能社会のために、太陽を起源とする再生可能エネルギーや原子力につなぐ作業が、石油・天然ガス時代に終ればいいが、遅れれば、石炭に再び主役に近い役割を期待せざるをえないだろうし、その前段階でも石油・天然ガス時代をより長く保つためには、如何に石炭をうまく使えるようになるかが一つの重要な岐点である事は疑う余地がないように思われる。石炭のガス化発電や液体燃料化など、高効率でクリーンな石炭の利用技術の開発が望まれるところである。 もっとも、熱源や電力用などの「エネルギーとしての石炭の利用は好ましいことではない」というのが、石炭が世界の全エネルギーの50%以上を占めていた、半世紀前の教科書的見解であった。CO2,SOXなどが環境を汚すから使わない方がいいということではない。石炭は「主として炭素と水素からなる貴重な有機蓄積資源であって、原子エネルギーや水力電気でまにあわせることができないのみでなく、次第に少なくなっていくという宿命にあるため」である。それだけ大切に利用すべき資源と考えられていたのである。 悩める原子力 エネルギーについて考える時、原子力は避ける事が出来ない重要テーマの筈であるが、最近のエネルギー・環境全般を扱っている書籍や文献の原子力に対する扱いは極めて軽くなっている。このまま推移すればせいぜい60年で寿命が尽きるウラン、それもできるのは現在の所は電気だけ,また、日本の場合、一次エネルギー供給量の全体の12%程度にすぎない(電力供給量に対しては全体の約30%)ことなどからすると、やむをえない面もあろう。 とはいっても、一方ではこれほど、魅力的な電源はない。当面、CO2を排出しない利点が、強調されることもあるが、一番の魅力はその永続性である。現在の消費量が続くとして、確かにウランを今の軽水炉で使えば、可採年数60年の存在量であり、石油や天然ガスと変わらない。しかし、海水中に微量含まれるウランを回収すれば、100万年はもつ。そうせずとも、周知のように高速増殖炉を使えば一万年、また地上の太陽、核融合が出来れば、5000万年(海水中のリチウムを使うとして)以上と、人類は永久にエネルギー問題から開放される。本来、長期的に人類の未来を託すべきエネルギーであって、石油代替やCO2対策といった文脈で出てくるべきものではないともいえる。 しかし相次ぐ事故で世論の硬さはほぐれそうにない。高速増殖炉の早期実用化は困難なのか、海水中ウランの濃縮は将来とも経済性をもてないのか、核融合は結局は商業化不能の遥かなる夢なのか、軽水炉から核融合までまとめて一括りにするのも乱暴な話なのだが、大きかった期待ゆえのこのような否定的疑問文で記述されるようになるとは、原子力の若々しい時代に関与した人々の嘆きも大きいであろう。 化石燃料亡き後の再生可能エネルギーないし永続可能エネルギー候補について、いろいろな託宣はあるもの、どれも不確実性は否めない。世界の人口が100億人近くになり、1人あたりのエネルギー消費の伸びもとどまることがない、という現実的に有り得る状況が、そのまま150年も続くと仮定すると、この雄渾な資質と現在世界のエネルギー消費の17%を担い得ている原子力の実績になんとか頼りたいという情は消えない。というより、この(決して望ましくはない)仮定を容認する限り、どのような形態かは判らないが原子力エネルギーに相当な割合をゆだねる以外の解はないというのは、将来のエネルギーについての数あるテーゼのうち、最も確度の高いものの一つであろう。 ちなみに、日本の原子力委員会は、2030年以降も原子力発電が日本の総発電量の30〜40%程度かそれ以上の役割を果たすように推進し、その内訳として2100年時点では高速増殖炉7割、残りが軽水炉となる中長期イメージを提示している。 エネルギー問題の昨日今日 そして1973、79年の二度にわたる石油危機。石油の枯渇が多大な関心を集め、電力などの節約が進められたが、一方では我々の時代は大丈夫だ、何を慌てているか、と冷静になるよう諭しながら、石炭、太陽光、原子力等のいわゆる石油代替エネルギーに否定的見解を示し続けた人達がいたことを記憶している人も多いだろう。彼らの主張の一つの根拠は、100年に近い数十年先までもつ資源は我々にとって無限に利用できるものと同意義であり、そもそも、100年前の明治初期に我々は今の状況を予測できたか、ということであった。また、今でいうエネルギーペイバックタイム(回収期間)へのこだわりの強い、腕っ節の強そうな人々もいた。即ち、新エネルギーも原子力も、石油なくしては成立しない、石油の浪費を促進するだけの技術であり、結局はエネルギー的にプラスにはならない、というわけだが、最近は技術進歩もあり、また詳細なLCA(ライフサイクルアセスメント)解析もおこなわれて、そこは克服されたようである。 更に言えば、当時、早期実現が望ましいが、10〜20年のリードタイムが必要とされていた技術、例えば太陽光、風力発電等は、当時の議論では既に成熟して日本のエネルギーのかなりの部分を担っている筈である。また、1980年当時、石炭の液化技術が検討され、石油がバーレル当り30ドルであれば成り立つ、つまり石油の価格抑制力として有効な筈であった。単純な比較は勿論出来ないが、最近、石油価格はその3倍の高値を経験した(2008年7月には147ドルにまで達した)。 確かに、今までも、傾聴すべき警告・総論がなされ、数々の有益な提言があり施策もなされたが、本当に必要な具体的技術の話になると、予想も難しいのであろう、又いつものように予想や目標からかなり、というより隔絶して遅延していることが多いのが実状である。 大きな物語の破綻 それでは1960年代に考えられていたエネルギーの中長期の未来想定はどうだったかといえば、当時は、石油、天然ガスを使い切ったあとは、原子力、つまりFBR(高速増殖炉)か海水ウランの軽水炉、最後には核融合炉が主役となり、多量に存在する石炭が次第に減少しながら補完し、太陽光、風力発電などが利便的に活用できる範囲で共存していく、というのが一般的な想定であったろう。その上で電力、輸送用の液体燃料、水素などの利用体系が考えられていた。しかしこの「大きな物語」は綻び、時代の境位は確実に移動してしまったようである。その理由はいくつか挙げられる。 第一には、地球の有限性が、環境問題を起因にして、予兆はあったものの突然に近くあらわになったことであろう。科学技術の進歩で、逆に地球の裕度を人間が感覚的にも理性的にも認識できるようになり、「地球に優しい」という標語に端的に示されるように、ある部分では地球と人類の力関係が逆転したようにも感じられ始めたのである。もっとも逆転は地表面に近いほんの一部の出来事であり、「地球に優しい」というのも、ある意味では人間中心主義の露骨な表現であって、地球が経てきた46億年の激動からすれば、現在の騒動は人類とその周辺の生態系の危機に過ぎない。短期逗留の居候客にすぎない人類とやらの「優しさ」を地球がどう感知しているかは知る由もないともいえる。 第二に、持続可能性の観点が強調されてきたことである。化石燃料の寿命が50年だろうが、300年だろうが、その先はどうするのか、という問いが勢いをもってきたのは最近のことである。石油危機の時代に、資源枯渇は心配する事はない、と抑えに回った人達でさえ、多くはたかだか50年先に言及したに過ぎない。このまま推移すれば、化石燃料はいつかは枯渇するのであり、利用できる今は過渡期に過ぎないのである。 第三に、今までに実質的に持続可能エネルギーと考えていた原子力関連の将来展望に翳りがでて、少なくとも「大きな物語」の主人公であるには不安がある事が、認識されてきたことである。原子力は、現在のウラン鉱からの軽水炉だけとして、当然のように可採年数60年の枯渇エネルギーに分類する人も多い(即ち、高速増殖炉、海水注ウランの濃縮利用、核融合等は考慮外とするのである)。 そして最後に、漠然とながら期待していた何か新しいエネルギー製造の革新技術がどうもなさそうだ、ということが次第に明らかになってきたことである。反物質を利用したり、バイオテクノロジーで石油をつくったりと、時に表にでてくるが、皆で騒ぎ、今では懐かしくさえある常温核融合、あれが大物としては最後かもしれない。現に出来てもいない技術に頼って次世代に対する責任を果たせるか、という考えてみれば当然の認識も一般的になってきた。 有体にいえば、150年前から人類は半ば成り行きで化石燃料、特に石油を多量に使うようになってきた。当初この、どす黒く粘凋でとても役に立つとは思えなかった物質の有限性や、大量消費に伴う弊害など念頭になかった。しかし、あれよという間に使用量が増大し、先はどうなるかとの懸念も芽生えたが、時は科学技術の怒涛の進撃期、石油や石炭を掘り尽くしても、原子力か或いは革新的技術かで、と漠然と期待していた所、どうも他に頼りになるものはない、しかも、今の人類の活動量に達すると、地球生命圏というものの脆さ、小ささが、意外に身近に判って来る。そして今、資源枯渇に加え、化石燃料大量消費に連動したCO2主因の地球温暖化の脅威である。このまま、化石燃料依存・一方通行・行き止まりの大量生産、大量消費、大量廃棄の道を疾駆し続けることの是非は判っていながら、別の道にはまた茨が多いように思えて容易には踏み込めない、ということであろう。 以上、通観すれば、エネルギー供給の「大きな物語」は終焉したようであり、しかし新しい物語は描きにくい、というのが現状である。ただ中期的には小さくはない綻びはあったし、また思い切った修正が必要だが、大筋では、依然、破綻も終焉もしていない、と考える向きも多いかも知れない。というより、結局はこれが多数派のような気もする。しかし、持続可能性の観点からすれば、最近の十年で、この「大きな物語」の危うさの認識が一気に高まったことは確かなことである。 ついに行く道 以前は100年後のエネルギー供給予測など、殆ど目につくことは無かったが、最近はいろいろな所ででてくる。エネルギーについては50年、100年後は想像しても意味のない未来から、具体的に予測し責任をもたざるを得ない未来になったともいえる。ただ、これら予測では、2100年までに世界のエネルギーの必要量を下げているものは見当たらない。また、少なくとも100年後には、石油、天然ガスの比率は下がり、一方、太陽光、風力などの再生可能エネルギーに最大の期待を寄せていることもほぼ共通である。石炭と原子力の比重は大きく異なる場合が多いが、これはそれぞれの論者の立場、見解によるもので仕方がない。つまり各人、各組織が右肩上がりで必要と想定するエネルギーから、石油、石炭、天然ガス、原子力分を差し引いた残りを、現在のところ実質的には些少でしかない再生可能エネルギーに負わせている、といった方が妥当である。 そして最も議論の多い石油については2030年から2050年に供給のピークをもつという予測が多い。何事も実際に遭遇しないと認めがたい。そしてこのような事態は大体突然に近く起こる。石油の供給量減少に転じる、その時、「ついに行く道」とはかねて聞いてはいたが、昨日今日とは思わなかった、と感慨する人が多い筈である。もっとも、今、全体の論調はそのように思われるが、石油資源が本当に30〜40年でピークを打って2100年には殆ど使われていないか、本当にそうなると思うかと踏み込んで問われれば、日頃は新技術開発の枕としてそのように講義や講演している人の殆どは、専門外という他はなく、結局は未熟の想いに陥る以外にはない。しかし「井戸が涸れて初めて井戸のありがたさが判る」の格言を思い知る日も確かに近いのではないか、との予感も強いというのが正直なところだろう。 将来の一シナリオ 2100年には人口は現在の60億から100億人、エネルギー消費量は、現在の2倍〜4倍に増大する。2030〜50年頃までに石油枯渇の前兆が顕在化し、長期的な価格上昇が続くとともに、エネルギー供給の主体は天然ガスと石炭にシフトしはじめる。自動車用の液体燃料の多くは天然ガス、或いは石炭から合成される。2050年を過ぎると、天然ガスが供給不安となり、2100年前後には、石炭がエネルギー供給の主体となる。太陽エネルギーなどの再生可能エネルギー、原子力は、これを補完する役割、或いは状況によっては石炭以上の割合を担うというのが、現状を延長した一つの考えられるシナリオである。 このように石炭を中心に考えると、当然ながらCO2による温暖化という観点からは極めて厳しい状況となるが、石炭の高度利用技術が相当程度に貢献するという前提である。世界は、或いは温暖化の脅威・被害とエネルギー欠乏回避の二者択一を迫られる事態に遭遇するやも知れない。そして少なくとも一次エネルギーについては現在判っている以上の新たな画期的な技術は期待できないとすれば、22世紀の半ばから終りにかけて石炭も不足しはじめる。その後は誰も自信をもってはいえないが、大半はそれまでに十分に定着した太陽起源の再生可能エネルギーを利用することになろう。核エネルギーが大規模に利用可能となったり、思いもかけぬ革新技術があれば、その分は豊かな生活が享受できることとなる。 上記を前提として、例えば一つの具体策は、再生可能エネルギーであり、量的ポテンシャルが高く、炭素中立でもある草や木などのバイオマスと、化石燃料のうちCO2発生量は多いが埋蔵量の最も多い石炭とを調和的に使用しながら中期的危機を乗り切ることであろう。調和的にとは、特性的に類似の両者(石炭のもとは草木系バイオマスである)のCO2による温暖化と化石燃料の枯渇の観点に立って、そのバランスを状況により調整しながらという意味である。 これに対し、天然ガスは海底のメタンハイドレートを利用すれば数百年はもつから化石燃料枯渇は杞憂にすぎない、いや原子力のFBRの利用拡大で殆どは解決できる、バイオマスではなく太陽光、風力が30年もすればかなりの比率で寄与しうる。或いは、石炭を原料につかっても水素で自動車には供給し、発電も含め発生CO2は回収してなんらかの処分することにより温暖化は緩和できる、更には、燃料電池などでエネルギーの利用効率を改善することでエネルギー使用量はそれ程増えないし、また人口は食料供給からすると70億人くらいで止まる、等々異論はあり、多分いずれも可能性としては否定できない、或いは積極的にそのような方向に誘導し期待すべきものもあろうが、また上記はやや石炭・バイオマスに偏したきらいはあるが、予想される標準的なシナリオの一つのように思われる。 いずれにせよ「化石燃料」と「再生可能エネルギー」のバランスをとりながら歩み始める21世紀こそが人類にとって重大な過渡期であることは疑いがない。 |

|