|

第4講(1)熱力学の第一法則と第二法則 本章は、時代に拘わらず、エネルギー・環境問題を考える上で最も基本となる一般的事項です。 関連の新著です。 「雑説 技術者の脱炭素社会」 (梓書院、2021年12月) 2023年11月、通常現代文の解説(50頁)を加え、改訂しました。 改訂増補版; アマゾン https://onl.bz/pDuFDYn

PRです。 「現在の脱炭素社会へ向けての活動が、相応の覚悟と確かな目論」によってなされているとすれば、我々は新たな文明への分水嶺の目撃者たる運命を担っていることになる。もしその覚悟と目論見なくして今の状況があるとすれば・・」的なことを、古色蒼然の文語体で至極真面目に書いた本(笑) 目次、一部例(本文は文語体ですが、じきに読み慣れるかと思います)はこちらをご参照ください。 内容について自分で解説しました(2023.3,これは通常現代文です) もう一つの新著です(2022年8月)。 「企業の実験・大学の実験 反応工学実験の作法」 https://onl.bz/YeZ3SC (アマゾン) (補説「ハーバー・ボッシュ法アンモニア合成と現代」の部分を記事にしました→ こちら ) (「昨日今日いつかくる明日―読み切り「エネルギー・環境」―」(2008年刊)より抜粋) 高効率化・省エネルギー技術の必要性

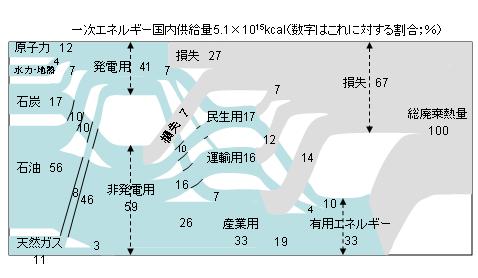

図4.1わが国におけるエネルギー供給�・消費のフローチャート(1994年度) 発電や石油精製設備などの転換部門の損失は判りやすいが、家庭でのガス利用や自動車など最終利用部門での損失は評価しがたく、推定も含めたものであるが、最終的には全供給一次エネルギーの1/3程度有効に利用される。 図4.1に示されるように供給された一次エネルギーは、最終的には34%程度が、民生・運輸・産業用などとして有効に利用され、残りは廃熱として失われている。この、全体として1/3程度である有用エネルギーの割合を向上させること、即ち、エネルギー転換機器の高効率化・省エネルギー化による燃料使用量の削減が、化石燃料枯渇、CO2対策として最も基本的で確実な技術的手法である。例えば現在の火力発電では、燃料が石炭の場合、発電プラントとしての効率は通常約40%である。即ち、石炭として投入したエネルギー100のうち40を電力として得ることが出来るが、この割合を上げれば、同一燃料でより多くの電力を得ることが可能で、これは同時にCO2の低減に直接繋がる。自動車で移動のための動力を得る場合、また定置用のディーゼルエンジンなどの内燃機関で電力を得る場合などでも同様である。 更に、省エネルギー技術はエネルギー使用量、また排ガス、廃熱量の直接的な削減につながるから、環境負荷を低減するためにその発展は不可欠である。コージェネレーション(熱電併給)、ヒートポンプなどが、現在、実用化展開されている代表的な省エネルギー技術である。 ここではまず火力発電を主対象に、「エネルギー」の基礎知識について述べよう。(中略) 熱と仕事のとっつきの悪い間柄 大学の初年時または2年のときに、例えば、高温熱源温度T1,低温熱源温度T2の熱機関の効率ηが、η<=1‐T2/ T1で制限されるといった判り易い結果だけでなく、カルノーら卓越した先見者が其処に至った思考の道筋を辿らせるというのは、難解で退屈に思われるのかも知れない。

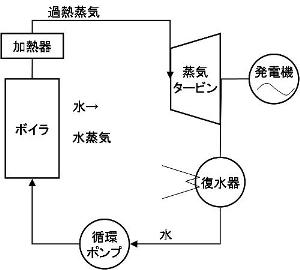

ここで、T1,T2は絶対温度で示される。自然現象を説明する際にはこのケルビンの絶対温度が基準であり、一方、日常使用する摂氏温度(℃)は、水という我々に親しい物質の融点と沸点を基準とした生活の便宜に由来するに過ぎない。温度は熱運動の激しさの尺度であるから、高温の方は数億度を越えて限度はないが、低温側には、分子が動かなくなるという限界がある。その下限である0K(ケルビン)は摂氏で示せば、マイナス273.15℃であるが、低温工学の進歩もあって、人類は1990年代末には10-9Kの低温にまで達している。零に無限に近接しても到達はできない状況は、ビッグバン宇宙論で150億年の最初の数分まで理解できたことと類似するが、この「絶対温度」の概念も熱力学の所産なのである。 さてジュールが1843年、熱の仕事当量を4.17J/cal(現在は4.1855J/calと規定されている)と定量的に示し、熱と仕事の交換可能性を確定したのは、水の凝縮器付き蒸気機関の発明により、熱の動力への転換を本格的に成し遂げた最初の人であるジェームス・ワットの死の30年後であった。即ちこのような、基本的な理論さえなく、実用的なエンジンが動いていたわけであり、熱と仕事は歴史上もとっつきが悪い間柄なのである。 しかし最初の印象が如何なるものであろうと、前述のように、この学問こそが、化石燃料の利用技術、その方法と限界を工学の面から原理づけ、また基礎づけたものである。人類のエネルギー利用は50万年前の火の使用に始まるといえるが、熱、温度、仕事、ひいてはエネルギーについて人類が明確な知見をもったのはさほど古いことではなく、熱力学が形成され始めた1850年頃であり、以降、クラウジウス、ケルビン、オズトワルト、ギブスといった赫々たる人脈が並ぶ。そして、これらの先人の偉業が基礎になって、今日の人類の向かうところ敵なしのエンジン、タービンなどの動力機関の進歩発展があり、またそれらの大量生産・大量消費に伴う諸弊害もあるわけである。 熱力学第一法則 「エネルギー」は元々は物理学上の概念で「仕事をする能力」をいう。自然界には色々な形態のエネルギーが存在し、それらは、また相互に変換され利用される。例えば、石炭などの化石燃料を用いて電気を得る場合には、まずこれらをボイラで燃焼させて高温ガスをつくり、その熱で水から水蒸気を発生させ、ついでこの水蒸気でタービンを回転させることによってタービンに直結した発電機を回し電力を発生させる。高温熱源は過熱蒸気であり、低温熱源は復水器が受け持ち、タービンから放出される蒸気を海水などによって冷却し、飽和水に戻す。この水蒸気を用いた熱力学サイクルは考案者の名をとってランキンサイクルと呼ばれるが、エネルギーの形態としては、化石燃料のもっている化学エネルギーは、順次、熱エネルギー、機械(運動)エネルギー、電気エネルギーに変化している(図4・2)。

図4.2 ランキンサイクルによる発電 化石燃料の燃焼、あるいはウランの核分裂によって生じた熱で水を高温高圧の水蒸気とし、蒸気タービン・発電機を回転させて電気を得る方法が、現在の最も一般的な発電法である。 しかし、エネルギーは形態が変化しても、その総量は常に一定に保たれている。これを、「エネルギー保存則」、熱力学では熱と機械的仕事の関係に着目し、「熱エネルギーと機械エネルギーは相互に変換可能であり、かつその総和は増加も減少もせず一定である」として、第一法則という。 エネルギーはいろいろな形態をとる。電力事業が日本で産声をあげて間もない1901年、著名な盗電事件が起こった。電気の扱いについて明確な規定がなかった旧刑法下で、電気を盗むことが窃盗罪にあたるかが争われた事件であり、結局、当時の大審院は電気も窃盗罪の客体である財物にあたるとし、その後、これを明確にするため、窃盗、強盗などの罪については「電気ハ之ヲ財物ト看做ス」注)と規定された。現在刑法でいう財物とは、財産的価値のあるもので、固体、液体、気体のような有体物に限らず、管理可能なもの、例えば電気、熱力、冷気、動力なども含まれると解されている。この後半に例示されているのは、無体的な二次エネルギーの形態であるから、前半を石炭、石油、天然ガスのような一次エネルギー、およびガソリン、水素、液化石油ガス、アルコールなどの二次エネルギーと捉えれば、これらは全く同様の価値があることは当然である。ただ、構成要件該当性を厳格に解する刑法の基本理念とは別に、当時はこのような電気、エネルギーについての知識自体が十分ではなかったことが争いの一因だったのであろう。 注)(現行)刑法245条 この章(窃盗及び強盗)の罪については、電気は財物とみなす。 熱力学第二法則 例えば、電気は仕事ができる二次エネルギーの代表格だが、化石燃料の持っている化学エネルギーを全部電気に変えることは出来ず、現在は40から50%だけが電気になり、残りは廃熱として多くは冷却水の温度上昇の形で海などに虚しく捨てられている。というより、捨てないと定常的なサイクルとしての熱機関が成り立たないのである。ただ、捨てざるを得ない量を減らすことはできる。つまりは、熱効率を上げるということである。 火力発電、原子力発電、地熱発電はあわせると日本の発電量の90%を占める。これらは、熱エネルギーを機械エネルギー、そして電気エネルギーに変換するという点では、全く同一の手法、即ち、前述の蒸気を作動流体としたランキンサイクルと呼ばれる、単純で19世紀以来の古典的な手法で作られている。そしてこの手法では、カルノーの制限に起因する大きなロスを避けるため、蒸気の高温化・高圧化、或いはガスタービンなどとの複合化などが図られているのである。 最初に原子力発電所や火力発電所を見学した時、なぜこんなに冷却水を出さないと電気が出来ないのか、なぜ半分以上のエネルギーを無駄に捨てざるを得ないのかと不思議に思われるかも知れないが、熱力学第二法則を生むもととなった、カルノーの制限は厳として存在する。つまりこれがこの世界の仕組みであり、また法則とは、こうなっているというしかないという意味である。従って、将来とも、夏には低温の部屋から熱暑の外へ自然に熱が放出されて、室温はさらに下がり、クーラーもクールビズも不要の快適なオフィスとなったり、茶碗に水を入れておけば、周りから熱が集まって適当な頃合にコーヒーが飲める温度になる、といった結構ずくめの生活を愉しめるということには絶対にならない。もしそうであれば、地上にエネルギー問題はなく、電力やガスなどのエネルギー産業もなく、またとりあえずは熱力学という講義もなくなって学生の悩みも低減されることにはなるのであるが。 エネルギーの単位 もっとも、こういうことは多々あることで、専門外のところで(専門分野では勿論ということである)我々もどんな恥を晒しているか知れたものではないのであるが、確かに単位というのは難しい。エネルギーについていえば、ジュールと秒だけで全てを表記すればいいが、これから派生する動力のワット(W)や、昔なじみのカロリー(cal)、はたまた馬力など、歴史的経緯もあり、また直感的にも判り易く、まだ現場では多用されている。更には、エネルギーが有効に利用される割合を示す効率にもいろいろな意味があり、限られたスペースの記事などでは、定義を示さずいきなり出てくるのが通常である。 エネルギーの正式な国際単位は、熱と仕事の関係を定量的に決定したジュールの功績に敬意を示して前述の「J、ジュール」である。ただ、昔ながらのカロリーも残っており、例えば我々が購入する食品の熱量表示には、カロリーが使用されている。今、肥満防止のための低カロリー食品が巷に氾濫している。最初は何とはなしにテレビのコマーシャルなどをみて胸騒ぎする程度であったが、「カロリーゼロ」となると、さすがに一瞬たじろぐ。表示を改めて見ると、例えばエリスリトールという、ブドウ糖を発酵させて得られる一般的な甘味料は、確かに「カロリーゼロ」と表示してある。しかしこれはれっきとした含酸素炭化水素である。燃えるものは完全に燃やして可能な限りエネルギーを絞りとることを生業としている多くの熱技術者は、なぜこれが熱量を持たないのか、と思うだろうが、単純な話で、この甘味料はヒトによって代謝されることなく、大半は小腸から血中に移行したあと尿に含まれて排出されるだけであるから、栄養学的には誤差も考慮してゼロカロリーなのである。消化吸収率と生体では利用されない熱量を考慮した熱量は、栄養学では生理的燃焼価と呼ばれ、一般の物理的燃焼価と区別されている。 このような例は、一般にも判りやすく、特に実際的な問題が生じるものではないが、いささか注意を要することもある。化石燃料から電力を得る場合の効率はエネルギー問題を考える上で基本的に重要であり、一般には熱効率(発電効率)で示される。得られた電気エネルギーを原料である化石燃料の化学エネルギー(発熱量)で除したものである。前述のように、現在、大型の石炭火力発電の場合、発電効率は約40%であり、残りの60%は電気に変換できず、劣位のエネルギー形態である熱の形で冷却水、および大気中へ捨てている。この効率にも、分母となる化石燃料の発熱量のとりかたで高位基準と低位基準の二種がある。最近は日本古来の水打ちで、真夏の気温を下げ、地球温暖化を考えようという催しが、良く報道されるが、この水打ちの涼感の原因である水の蒸発潜熱を加える(高位)か否(低位)かで一割くらいの差があり、慣例として、ディーゼルなどの内燃機関係者は低位を用い、ボイラ・タービンの火力発電関係者は高位を使うことが多い(最近は低位も使われる)。 火力発電と内燃機関は昔は競合することも少なかったが、最近は電力供給の多様化・規制緩和で入り乱れた競争になっている。かなり成熟した火力用の蒸気タービンなどでは1%効率をあげるのも至難であるのに、いきなり1割も違う値がでてくるので双方驚くことになる。また、発電端効率と、それからいろいろな工場内の動力を差し引いた送電端効率というものもある。 従って、一般には効率を議論する場合には、定義を明確にしないと特に異分野の人の間ではすれ違いが生じ、迷妄に陥る場合がある。例えば、燃料電池車や電気自動車の評価など、燃料転換・改質、発電・送電と何段階もの転換工程をもつものは、それぞれの立場でいろいろの主観がはいる、というより、入れたがるからくれぐれも注意が必要である |

|||||||||||