|

第4講(2) 火力発電の効率向上

以前より、発電の高効率化は、化石燃料枯渇、また排出CO2削減の、有力かつ典型的手段の一つでした。ここではその意義や歴史的経緯など、基本的な事項を解説しました。(2020 年6月) 関連の新著です(梓書院) 「雑説 技術者の脱炭素社会」 (梓書院、2021年12月) 2023年11月、通常現代文の解説(50頁)を加え、改訂しました。 改訂増補版; アマゾン https://onl.bz/pDuFDYn

PRです。 「現在の脱炭素社会へ向けての活動が、相応の覚悟と確かな目論」によってなされているとすれば、我々は新たな文明への分水嶺の目撃者たる運命を担っていることになる。もしその覚悟と目論見なくして今の状況があるとすれば・・」的なことを、古色蒼然の文語体で至極真面目に書いた本(笑) 目次、一部例(本文は文語体ですが、じきに読み慣れるかと思います)はこちらをご参照ください。 内容について自分で解説しました(2023.3,これは通常現代文です) もう一つの新著です(2022年8月)。 「企業の実験・大学の実験 反応工学実験の作法」 https://onl.bz/YeZ3SC (アマゾン) (補説「ハーバー・ボッシュ法アンモニア合成と現代」の部分を記事にしました→ こちら ) (「昨日今日いつかくる明日―読み切り「エネルギー・環境」―」(2008年刊)より抜粋)

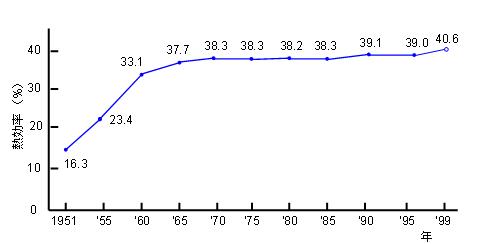

図4.3 火力発電設備の熱効率の推移 わが国の火力発電設備の効率は1950年代には20%弱であったが、70年代には蒸気条件の改善などによって40%近くまで向上した。

図4.4 エネルギー節約の奨励 戦時中にも、発電用の石炭を軍事機器製造のための製鉄用コークスに廻すため、一般家庭に節約が求められた。

選炭場(大正時代) 山本作兵衛「筑豊炭鉱絵物語」より 炭鉱雑役の多くは女性で、賃金は極めて低かった。塊炭を流す速度は人の歩行くらい。昼夜12時間交代、両手を使わないと係員から叱られた。

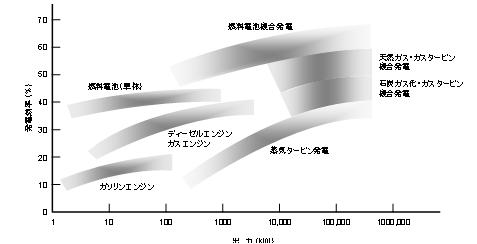

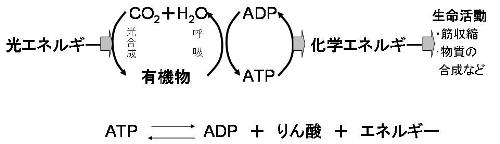

時代は移り、明治初頭の欧米の技術導入から出発した我が国の火力発電技術は、今や世界をリードする存在となった。公害対策機器を備え、全発電設備を平均した発電効率は世界で最も高く、従って単位発電量当たりのCO2排出量も、原子力の比率が先進国では突出して高いフランスを除けば世界で最少である。直接的には電力を安定的に供給し、電力コストを下げ、企業として、また国として競争力を上げるための開発であったが、それが期せずして化石燃料枯渇、CO2排出削減対策の要請にも合致していた訳である。 この発電効率の向上は、主に蒸気温度の高温・高圧化によって達成されたものであるが、最近は「複合発電」が盛んである。これは従来の蒸気タービンだけではなく、複数の原動機を組み合わせて発電効率の向上をはかる発電方式である。上流でより多くの部分を担う方をトッピング、下流の廃熱を利用する方をボトミングという。熱のカスケード利用の一種である。 実用的には、天然ガスを燃料とし、ガスタービンサイクルをトッピング、蒸気タービンサイクルをボトミングとする複合発電が、現在、事業用発電の分野では大きな比重を持つにいたっている。 集中型と分散型の競合と連携 同一システムから、電力と熱、或いは動力など二種以上の出力を得るものをコージェネレーションと呼び、熱と電気の併給がもっとも一般的な形態である。従来の発電システムでは捨てられていた廃熱を冷暖房や給湯に有効に利用する事によって、エネルギー総合効率を70〜80%以上にまで向上させようとするもので、省エネルギーの有力な手段の一つである。そのためには、発電設備と熱を必要とする場所が近接している必要があり、必然的に大規模集中型でなく中小規模分散型となる。原動機としては、ガスエンジン、燃料電池、ガスタービンなど小容量でも発電効率が良好なもの、燃料としては都市ガスの利用が一般的である。オフィスビル、スイミングプール、ホテル、レストラン、病院など、特に電気とともに、熱の需要も多い所で次第に普及してきている。 今後の利用拡大が期待されている再生可能エネルギー、即ち、風力発電、太陽光発電、またバイオマスも特に日本では多量に一箇所に集積するのは難しいから、これらは地域分散型とならざるを得ない。今後、今までの集中型とこれら分散型のエネルギー供給・利用について競合、連携が進んでいくことになる。 石炭火力の発電効率40%とこの80%を単純に比較する人はいないだろうが、漠然と80%の方がいい、と思う人は多い。熱と電気の単純な算術和など児戯じみて思われるが、まさにその通りではある。海外、特に北欧では最近は殆ど熱電併給だと聞かされたりすると、なぜすぐこちらへ方向転換しないのか、と思う方もおられるに相違ない。しかし当然ながら80%の内容が問題で、熱の需要がないところにいくら熱を供給しても意味がない。特に日本では上述したレストランなどを除けば電気の需要の方がかなり多い。 この分散型と大型発電所のような集中型との関係やその優劣についてはこれまた議論の絶えないものである。どちらを主幹とし、どちらを補完とするか、いや補完関係にはなく大半を分散型に、逆に集中化こそ近代・現代工業社会の基本ではないか、などと賑やかなのである。昨今は分散型が人気であり、21世紀の大きな潮流として、一家に一台の発電装置、欲しい時に電気、熱が得られる利便性が強調される。 単純にいえば、今まで電力供給は規模のメリットを追求して経済性・効率に優れる大型・集中化へと進んできた。熱電併給によって、これを上回る利益を分散型がもたらすか、ということである。電力供給の集中型の利点をあげれば、まず、現在天然ガスの大型複合発電では発電効率は50%に達している、送電の損失を考慮しても、これを超える効率を小型装置で定常的に得ることは可能だろうか、また、ある装置が小型で廉価にできれば大型にすれば更に低コストでできるだろう。プラントもののスケールアップには、0.7乗則といって、簡便で実用的な推算法がある。100倍の大きさのプラントを作ってもその値段は100倍にはならず25倍になるだけという規模の利益の話である。時には外挿の度合いが過ぎて、とんでもないことになるケースも良くあるが、一次評価としては便利なものである。更に原料ガスや排ガスの処理は集中型の方が容易であるし、故障時のメンテナンスは、少ない人数で可能である。一方、事故の際の被害など巨大化したデメリットも存在する。 剛から柔へ、集中型から地域密着の分散型へ傾斜すべきとの性急な意見、楽観論も多いのだが、あくまで分散型・集中型は手段であり、少なくとも原料が化石燃料と、家庭用・産業用廃棄物や間伐材等のバイオマス原料など、収集にコストを要するものは区別して考えないと、一律に議論できる話ではない。また、文明論や掛け声だけで、新しい工業プロセスなり機器の利用が広がっていく訳でもない。それはいつにどのような前提条件のもとで、どのような具体的な対応技術が生まれ、育ち、普及できるかによる事はいうまでもない。 容量と熱機関の効率の関係 図4.5 各種発電システムの容量と発電効率 一般にプラント容量(出力)が大きくなるほど発電効率が上がる。ここで発電効率=得られた電気量/投入燃料のエネルギー×100(%)。 このように、大型になるほど熱放散は比率として小さくなる。逆に無限に小さい熱機関を作れば、ヒートロスで熱効率はゼロになってしまう。そしてその影響は、出力が同じなら設備として大掛かりになる機関ほど、また内側の熱流体の温度が高いほど大きいことは当然である。例えば、発電のための蒸気タービンサイクルはボイラ、タービン、復水器など、どうしても大掛かりにならざるを得ず、小型のシステムは組みがたいことになる。一方、大型に出来がたい機器もある。例えばオットーの考案をもととするガソリンエンジンは、ノッキングとの関係でディーゼルエンジンと違って容量を大きくしがたい。エンジン容積を大きくすると、火花着火が伝播してくる前に火花から遠隔のガソリン・空気の混合気が着火してしまうからである。それでもノッキングが克服でき、そして使用材料や排ガス成分などに問題がなければ、大型になるほど効率は高くなる。 またプラントもののコストは上述のように容量が大きくなるほど下がる。燃料電池や太陽電池などは量産効果は大きいが、プラント容量を大きくしてもさほどのスケールメリットはない。熱効率を含めこれらの事情を総合して優れたものが、生き残るプラント、プロセスとなるのである。 生体のエネルギー利用 地上の生命活動の殆どは植物の光合成によって担われている。我々人類を含め太陽エネルギーを固定する能力をもたない動物は、食物を摂取する形でその活動エネルギーを得る以外にはない。光合成は(1)式反応で示されるように、葉緑体がCO2とH2Oを材料に、有機物をつくり、同時に酸素を排出するものである。 6CO2+12H2O+ 太陽エネルギー→ C6H12O6+6O2+6H2O (1) 我々は、光合成について既に知識を持っているから改めて不思議には思わないが、空気中のわずか0.03%に過ぎないCO2ガスを主たる栄養にして、植物が成長するとは、最初はなかなか信じ難いことであったろう。事実、19世紀半ばに、カルビン回路などを含む光合成の概要が明らかになる迄にはいろいろの思い違いがあったようである。17世紀に、ブリュッセルのヘルモントは柳の苗を水だけで育てたところ、柳の重さは30倍以上になったが、土の重さには殆ど変化が認められなかった。このことから植物は土を材料に育っているのでないとしたのが光合成研究の端緒とされているが、植物の主要成分である澱粉や糖やセルロースの中の炭素は全て大気中の0.03%のCO2と水とを原料にして、太陽光エネルギーが、今や途轍もない細部まで判明した複雑な回路からなる光合成で製造したものなのである。 さてヒトを例にとれば、エネルギーは炭水化物、脂肪、タンパク質などの栄養の形で摂取される。これらの食物はエネルギー、即ち発熱量をもっているが、食品の場合、前述のように石炭や石油のような燃料とは評価がやや異なる。 呼吸とは、こうして得られた有機化合物が生物の細胞内で分解され、エネルギーが取り出される作用である。例えば食物として摂取された炭水化物は、胃や腸で消化されてグルコース(ブドウ糖)に変換されたのち、体内に取り込まれ、総括すると(1)式とは逆の下記のような呼吸反応によってエネルギーを発生する。 C6H12O6+6O2+6H2O=6CO2+12H2O+ 2800 kJ (2) 動物は機械と違って、歩いたり、ものを持ち上げたりする時だけでなく、じっと立っているだけでも筋肉の収縮などの形でエネルギーを使い仕事をしているが、熱に有効に仕事をさせるには、高温熱源と低温熱源が必要で、その差が大きくないと不可能である。しかし、ヒトの体温は約37℃で一定であり、特別に高温、低温の身体の部位はない。それにもかかわらず、ヒトに限らず動物達は、いろいろの仕事をしている。これは、化学反応により得られたエネルギーを使っているからで、一定の温度・圧力下でも仕事をすることができるのである。このエネルギーを仲介しているのがATP(アデノシン三リン酸)であり、かつそれらの反応の多くは発熱反応であるから、常に熱を発生し、体温の源泉となっている。化学反応のエネルギーを直接仕事に替えるという点からすると、熱機関より燃料電池、或いはバッテリーの方が近いといえる。 すなわち、生物はエネルギーを、図4.6に示すように、酵素を触媒として用いた巧妙な仕組みによりATPに蓄え、必要に応じて利用できるようにしているのであって、例えば、体内における最大のエネルギー消費組織である筋肉の収縮は、ATPの化学エネルギーを力学エネルギーに変換するものである。

(2)式反応ではグルコース一分子当たり38分子のATPを生成する。図4・6のサイクルでのATPのエネルギー保有量は一モル当たり約30kJであるから、このエネルギー変換効率は40%ということになる。 以上のように生体に食物の形でインプットされた化学エネルギーは、未消化の分を除けば、体温の維持と、諸活動のために使われ、結局は熱の形で生体外へ放出される。そして全体としては、太陽の光エネルギーが植物によって有機物の化学エネルギーに転換され、これが、第一次捕食者、第二次捕食者、高次捕食者へと移行していく過程で熱エネルギーの形で放出され、最終的には地球外に放散されるというのが、生体が関与するエネルギーの流れである。エネルギーを効率的に利用できる能力は、生き残るために必須である。酸素分子が空気中に生成し始めた太古の昔、それ以前は有害であった酸素を有効に利用できるように進化した生物が、生態系の支配者になっていき、従来の道を歩んだ化学合成細菌は今、太古の姿のまま地球の片隅でひそやかに生息している。生物活動に必要なATPを有機物から効率的に生成するためには、酸素の使用が有利だったからである。このようにエネルギーの高効率利用・省エネルギーの工夫は、単に電力会社や空調機・冷蔵庫メーカーなどの関連企業のみならず、国家的課題であり、大きくとらえれば、人類総体としての必須の課題でもあったし、これからもそうであろう。 |

|